自毛植毛のデザインについて【医師監修】

自毛植毛において「植毛のデザイン」は、結果の満足度を大きく左右する非常に重要な要素です。せっかく植毛をしても、デザインが不自然では本来の自分らしい自信を取り戻すことはできません。そこで本コラムでは、生え際や密度・角度といった植毛デザインの基本概念から、自然な仕上がりを実現するためのポイント、AGA(男性型脱毛症)とFPHL・FAGA(女性型脱毛症)におけるデザインの違い、さらに紀尾井町クリニックにおける豊富な経験に基づくデザインの工夫やカウンセリングでの決定プロセスまで、分かりやすく紹介します。薄毛に悩む方が「植毛して良かった」と思えるようなデザインとは何か、その秘訣に迫ります。

- 1. 植毛デザインの基本概念(生え際・密度・角度)

- 2. 自然な仕上がりを実現するための考慮点(毛流や顔のバランス)

- 3. 男性と女性で異なる植毛デザイン(AGAとFPHL・FAGA)

- 4. カウンセリングでのデザイン決定プロセス

- 5. 成功する植毛デザインと失敗しないポイント

- 5.1. 無理のないデザイン計画を立てる

- 5.1.1. 生え際を必要以上に下げ過ぎない

- 5.1.2. 広範囲の薄毛を1回の施術で解決しない

- 5.2. 医師と二人三脚でデザインを決める

- 5.3. 美的センスとそれを実現する技術の両方を備えたクリニック(医師・看護師)に相談する

- 5.4. 複数のクリニックで比較・相談して納得のいく選択をする

- 6. まとめ

植毛デザインの基本概念(生え際・密度・角度)

植毛のデザインとは、「どの部分に」「どれくらいの密度で」「どの向き・角度で」毛を植えるかを計画することです。特に生え際のデザインは顔の印象を左右する最重要ポイントであり、既存の毛髪との調和が求められます。生え際の形は基本的には従来の輪郭を尊重し、大きく変えないようにデザインします。もともとの生え際より極端に形を変えてしまうと、術後に顔の印象が変わりすぎて不自然に感じられる恐れがあるためです。

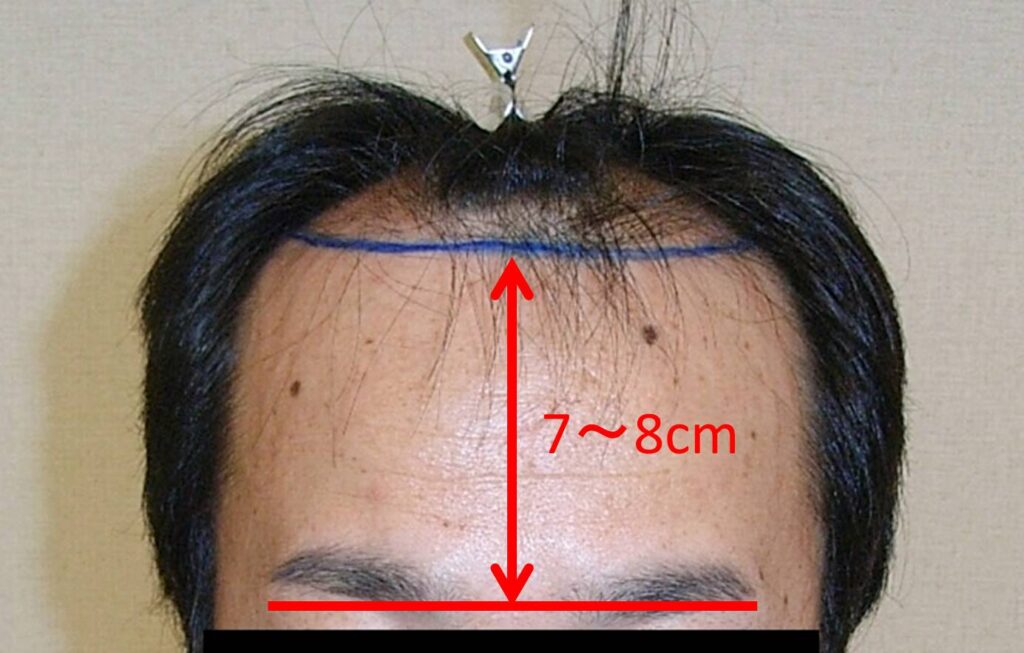

生え際の位置も重要です。一般に日本人男性の場合、生え際の正中の位置は、眉間からの距離が約7-8cmとされています。そのため、「おでこを狭くしたいから」といって必要以上に生え際の位置を下げることは避けた方が良いでしょう。若い頃に極端に生え際を下げてしまうと、年齢を重ねた際に周囲の同世代の人々より自分だけ生え際が不自然に低い状態になりかねません。結果として年齢相応に見えないアンバランスな印象を与えてしまうリスクがあります。生え際を下げる場合にはその高さを慎重に計画し、「迷ったら高めに設定しておく」、というのが良いと考えます。生え際を高めに設定して移植し、生え揃った段階で、それでもなお下げたい場合には2回目の手術で下げることができます。その一方で、生え際を低く設定しすぎて、生え揃った時に「もう少し上にしておけば良かった・・・」と後悔しても、そこから生え際の位置を上げることはできません。また、生え際の濃さが増すだけでも額の印象は大きく若返りますので、形そのものを変えなくても十分な効果が得られることが多いのです。

なお、眉間からの距離が7-8cmというのは個人差がありますので、あくまで目安です。小顔の方であればもっと低くてもバランスが取れますし、逆もまた然りです。

デザイン計画では、生え際以外の領域についても移植範囲と密度配分を綿密に検討します。どこからどこまでの範囲に植毛するか、限られたドナー(後頭部から採取する株)の総数をどのように配分するかは、仕上がりだけでなく今後の薄毛進行にも関わる重要なポイントです。植毛する密度は部位によって調整可能であり、たとえば前頭部(おでこ側)は高密度に、頭頂部はやや低めに設定するといった配分も状況によっては有効です。基本的には多少密度を変えて移植しても、生着率(移植毛が定着して生える割合)に差はありませんので、ご希望や見た目のバランスに応じてメリハリのあるデザインも可能です。

さらに、ドナー株の性質にも配慮します。髪の太さや毛束の本数(1株あたり何本の毛が生えているか)は部位によって異なるため、例えば生え際の一番前には細い毛や1本毛のグラフトを中心に配置し、ボリュームを出したい中盤以降には2~3本の毛が含まれるグラフトを用いるといった工夫で、自然な濃淡を表現します。

加えて、植毛する毛の向きや角度も自然なデザインには欠かせない要素です。移植毛は周囲の既存毛と同じような流れ・方向で生えるように、植え付ける際に角度を微調整します。特に生え際付近では髪が寝るように斜め前方へ生えているため、移植の際も同様の角度でグラフト(毛根株)を植え付けます。頭頂部ではつむじの流れに沿って放射状に配置し、毛流(もうりゅう)を再現します。こうした角度・方向の調整によって、植毛後に不自然な「直毛感」が出るのを防ぎ、元からその場所に生えていたかのようなナチュラルな仕上がりを目指します。

自然な仕上がりを実現するための考慮点(毛流や顔のバランス)

植毛デザインでもっとも重視されるのは、いかに自然に見せるかという点です。第三者が見たときに植毛と気づかれない自然さを実現するには、前述した毛の流れや角度を揃えることに加え、全体のバランスを整える必要があります。髪は本来ランダムに見えて、その人ごとの生え方のパターンがあります。生え際の生え方、こめかみや前頭部の密度勾配、つむじ周りの毛流など、人によって特徴が異なります。植毛ではそれらを「設計図」として事前に読み取り、再現するようにデザインします。

具体的には、生え際のライン取り一つをとっても、直線的で尖ったラインよりも適度に凹凸をつけたデザインの方が自然です。額の形状や顔立ちに合わせ、生え際に細かな不規則さ(ある程度のランダム性)をつけることで、後から植えた髪とは思えないナチュラルな生え際になります。

図:日本人男性における標準的な生え際の位置(眉間から約7-8cmの位置が目安)。この基準を踏まえ、額の縦幅と顔全体のバランスを考慮し、生え際のデザインを決定する。

さらに、将来にわたって違和感のないデザインであることも重要です。たとえば「今の自分に似合う髪型」を追求しすぎて将来像を無視したデザインにすると、5年後10年後に薄毛が進行した際に不自然さが浮き彫りになる可能性があります。植毛した部分の髪は基本的に生え続ける事が期待できますが、周囲の既存毛(植えていない部分)は加齢やAGAの進行でさらに薄くなるかもしれません。そのため「10~20年後を見据えたデザイン」が不可欠です。現時点で気になる部分だけを局所的にデザインするのではなく、将来的な薄毛の広がりも予測しながら全体のレイアウトを決めておくことが肝要です。 例として、AGAの初期には左右どちらかの生え際(いわゆるM字部分)だけが後退しているケースがあります。この場合、後退した側だけに植毛して一見バランスを整えることも可能です。しかし将来的に反対側も後退してきたとき、片側だけ植毛していた部分が不自然に突出してしまう恐れがあります。このような事態を避けるために左右の生え際を含めた全体ラインでデザインを検討します。後退の少ない側については当初は密度控えめにとどめるなど調整しつつ、いざというとき将来の追加植毛で対応しやすい土台を作っておくのです。極端に左右非対称なデザインで植毛することは避け、将来の変化にも耐えうる柔軟なデザイン計画を立てることが自然な仕上がりに繋がります。

男性と女性で異なる植毛デザイン(AGAとFPHL・FAGA)

薄毛のパターンや進行の仕方には、男性と女性とで大きな違いがあります。それに伴い、植毛デザインのアプローチも性別によって異なる点がいくつか見られます。男性の場合、典型的なのはAGA(男性型脱毛症)による生え際の後退や頭頂部の薄毛です。額の両サイドがM字型に後退したり、頭頂部のつむじ周辺が薄くなったりする進行パターンが多いため、植毛デザインでも生え際の再構築や前頭部から頭頂部にかけてのカバーが中心となります。先述のようにAGAは進行性ですので、男性のデザインでは将来の広範囲な薄毛への拡がりも考慮しておかなければなりません。最終的に前頭部から頭頂部まで一連に繋がる広い植毛エリアになることを見据え、ドナー配分や移植範囲を段階的に計画します。

一方、女性の薄毛はFPHL、FAGAに代表されるように、頭頂部や分け目を中心とした髪全体のボリュームダウンとして現れることが多いです。女性は男性のように生え際が大きく後退するケースは稀で、むしろ髪の密度が全体的に低下して地肌が透けて見えることに悩む方が多くいます。そのため、女性への植毛では分け目や頭頂部の密度アップがデザインの中心となります。既存の髪の間に毛を足すように移植し、ボリュームを出すアプローチが有効です。たとえば前頭部からつむじ周囲まで全体に薄毛が進行した女性に対し、前頭部中央から分け目ラインに沿って頭頂部まで高密度植毛を行い、地肌の露出を目立たなくするなどのケースがあります。このように女性のデザインでは、生え際そのものの形を大きく変えるよりも、毛量を増やしてボリューム感を取り戻すことが主眼になります。もっとも、女性でも生え際の形にお悩みの方はおられます。特にこめかみ付近が後退しておでこが広く見えるのを気にされるケースです。男性のようなM字ハゲというより、生え際の角が丸みを帯びずに削げ落ちたような形(いわゆるそり込み型)になっている状態で、こうした場合は植毛によって女性的な丸い形のヘアラインを再現するデザインを行います。男性と異なり、女性の生え際デザインでは丸みを重視し、あまり鋭角に攻め込まないラインにするのがポイントです。

また、生え際を下げすぎない配慮も同様に必要です。女性はもともと男性よりおでこが狭めの傾向にありますが、それでも下げすぎは禁物です。将来的に産後や更年期で生え際が多少後退する可能性もゼロではないため、適度な額の広さを残しつつ密度を上げることで若々しい印象を取り戻すことを目指します。

カウンセリングでのデザイン決定プロセス

植毛のデザインは、医師と患者様との綿密な相談の上で決定されます。その場しのぎのデザインではなく、将来まで見据えた計画を立てるために、カウンセリングの際に十分な時間を確保して行います。カウンセリングではまず患者様のお悩みやご希望をじっくり伺い、現在の薄毛の状態を丁寧に診察します。具体的には後頭部のドナー採取部の皮膚の柔軟性や毛の太さ・特徴、密度、頭の形状などを確認した上で、移植にどれくらいの株数を使用できるかを評価します。その上で、ご希望のイメージを踏まえつつ、医学的見地から予測される薄毛の進行度合いも考慮しながら「今だけでなく将来10年後20年後も違和感のないデザインプラン」を提案します。たとえば「今回は前髪のここまでを植毛し、この部分は将来の追加植毛に備えて残しておきましょう」「今回採取できる分で広範囲だと密度が低くなりすぎるので、まずは生え際を中心とした前頭部に移植をして、次回に頭頂部を行いましょう」といった具合に、長期的な視野に立った移植範囲や密度配分の計画をお伝えします。最終的にはご自身が納得できるデザインであることが何より大切ですので、症例写真やデザインのイメージ図をお見せしながら相談を重ねます。生え際のラインをどの位置・形にするか、密度をどの程度にするか、使用するドナー採取法(FUT法かFUE法か)によっても取れる株数が変わること、採取数には限度がある為、密度を高めると範囲が狭くなり範囲を広げると密度は低くなることなど、考慮すべき点をひとつひとつわかりやすく説明いたします。 カウンセリングを通じてデザインの方向性が決まったら、術前検査や手術の日程調整など具体的な段取りに移ります。最終的には手術当日にデザインの最終確認を経て植毛治療が実施されます。当院ではカウンセラーが間に入ることなく、カウンセリングから手術まで担当医師が直接ご相談に対応します。デザインの打ち合わせも施術を行う医師自身が行いますので、イメージの齟齬なく理想の仕上がり像を共有できます。こうしたカウンセリングプロセスによって、患者様と医師が二人三脚で満足度の高いデザインを作り上げていきます。

成功する植毛デザインと失敗しないポイント

植毛デザインを成功させるためのポイントをまとめると下記の通りです。

- 無理のないデザイン計画を立てる

- 医師と二人三脚でデザインを決める

- 医学的根拠と美的センスの両方を備えた専門医に相談する

- 複数のクリニックで比較・相談して納得のいく選択をする

無理のないデザイン計画を立てる

植毛を成功させるために最も重要なのは「無理をしない計画性」です。

生え際を必要以上に下げ過ぎない

生え際の位置は顔全体の印象を決める大きな要素ですが、若い頃のように極端に低い位置へ戻そうとすると不自然な仕上がりになりがちです。特に将来的に薄毛が進行した場合、低すぎる生え際は維持が困難になり、周囲とのバランスが崩れてしまう可能性があります。また、ドナーの株数は限られているため、生え際を下げすぎると他の部位へ回す余力がなくなり、密度不足や「前だけ濃くて後ろが薄い」という不均衡を招きます。年齢や顔立ちにふさわしい位置に設定することで、自然さと持続性を両立させることができます。

広範囲の薄毛を1回の施術で解決しない

植毛は1回で全てをカバーする必要はありません。一度の植毛で移植できる株数には限度がある為、一度に広い範囲へ株を分散させると密度不足になり、全体がスカスカに見えてしまい満足度が下がってしまうリスクが高まります。現実的な方法は「優先度の高い部分を集中的に補う」ことです。例えば、まず前頭部を整えて印象を改善し、その後の薄毛の進行や残りのドナー量を見ながら、必要に応じて頭頂部などへ追加植毛を行う、といった段階的なアプローチです。分割して施術を行うことで各部位に十分な株数を確保でき、結果的に自然で満足度の高い仕上がりにつながります。

医師と二人三脚でデザインを決める

理想的な植毛デザインは、医学的に正しいだけでなく、患者本人が納得しているものでなければなりません。そのためには、医師と患者が二人三脚でデザインを作り上げることが不可欠です。カウンセリングでは「ここは絶対に譲れない」「この部分は任せたい」といった希望や優先順位を明確に伝えることが大切です。医師はそれを受けて、実現可能性や採取される株の数や性質、将来的な薄毛進行の見通しなどを説明し、最適な方法を提案します。双方が十分に意見を交わすことで、単なる「髪を増やす作業」ではなく、その人のライフスタイルや将来像に合わせたデザインが完成します。また、希望と現実のギャップがあれば、その場で擦り合わせて理解を深めることが後悔のない結果を生むポイントです。「密度を高めれば範囲は狭くなり、範囲を広げれば密度は低くなる」という大原則を踏まえて、患者さんの希望・意見を尊重しながら、限りある資源である移植毛をどう配分していくと良いかを話し合うことが、満足度の高い植毛につながります。ちなみにこの植毛デザインは、クリニックごとに経験やノウハウが凝縮されたものでもあります。一見仕上りが同じに見えても、10年後、20年後など時間の経過とともに違いが出る場合もありますので、なぜそのデザインにするのかの説明を受けておくと、他のクリニックに相談した際に参考になります。

美的センスとそれを実現する技術の両方を備えたクリニック(医師・看護師)に相談する

植毛は医学的な知識と外科的な技術に基づく医療行為であると同時に、デザインをする医師の美的センスによって仕上がりの自然さが大きく変わる分野です。医学的な裏付けに基づいて薄毛の進行パターンや毛髪の生理学を理解し、適切な計画を立てられる能力はもちろん欠かせません。しかし、それだけでは「自然で魅力的な見た目」は実現できません。髪の流れや顔全体とのバランスを読み取り、その人にふさわしい生え際の位置や形をデザインできる審美眼が必要です。さらに、そのデザインを現実の植毛手術で再現するには、毛髪を1株ずつ適切な角度・方向・密度で植え込む高度な技術力も求められます(多くは医師の指導の下で看護師が実施)。美的センスと外科的技術のどちらか一方だけでは十分ではなく、両方を兼ね備えたクリニック(医師・看護師)こそが、本当に自然で長期的に満足できる仕上がりを提供できます。そのようなクリニックを見極める方法としては、クリニックとしての実績や在籍している医師や看護師の経験を確認する、ホームページや相談に行った際に実際の症例を複数確認する等があります。

複数のクリニックで比較・相談して納得のいく選択をする

植毛を検討する際には、最初からひとつのクリニックに絞り込まず、複数のクリニックでカウンセリングを受けることが推奨されます。クリニックごとに実績や歴史、採用している植毛方法、得意とする技術やデザイン方針、費用体系、カウンセリングやアフターフォローの対応などに差があり、自分に最も合った選択肢を見つけるためには比較が欠かせません。また、同じ症例に対しても医師ごとに提案内容が異なることが多く、複数の視点を聞くことで「これはリスクがある」「これは自分に合いそうだ」という判断が明確になります。さらに、比較を重ねることで医師の説明力や誠実さ、相性の良し悪しも見極めやすくなります。植毛は一度行えば長期的に影響する大きな決断です。だからこそ、複数のクリニックを回り、納得できる医師と出会ってから選択することが、後悔しないための最もおすすめな方法です。

まとめ

自毛植毛におけるデザインは、見た目の美しさだけでなく、長期的な自然さや実用性を左右する非常に重要な要素です。生え際の形や高さ、密度のバランス、毛の流れや角度など、複数の要因を総合的に考慮して設計する必要があります。また、年齢や顔の輪郭、将来的な薄毛の進行パターンに応じて、現在だけでなく数年先を見据えたデザインを計画することが求められます。男性型脱毛症と女性型脱毛症では、植毛すべき部位や密度の考え方も異なり、それぞれに最適なアプローチが必要です。成功する植毛には、こうした医学的・美的観点の両立が欠かせません。その為、技術面だけでなくデザイン面でもクリニックの経験やノウハウが重要となります。

1998年よりAGA治療・自毛植毛専門院として実績を持つ紀尾井町クリニックでは、長年のノウハウを持った医師が診療にあたり、カウンセリングからデザイン策定、施術まで一貫して担当します。豊富な症例数に裏打ちされた確かなデザイン力と技術力で、お悩みに寄り添った自毛植毛治療を提供していますので、まずはお気軽にご相談ください。

第三者サイトに掲載されている当院の評価(Caloo)

紀尾井町クリニックの自毛植毛や薄毛治療については、

医療口コミサイト「Caloo」にて、

実際に受診した方による評価・口コミが掲載されています。

監修医師プロフィール

東邦大学医学部医学科卒業後、同大学附属病院泌尿器科に入局し、以降10年以上に渡り手術加療を中心に臨床に従事。男性型脱毛症(AGA)にも関連するアンドロロジー(男性学)の臨床に関わる。2021年より紀尾井町クリニックにて、自毛植毛を中心に薬物治療を組み合わせてAGA治療を行っている。著書として『薄毛の治し方』(現代書林社)を上梓。(詳細プロフィールはこちら)

AGA治療・自毛植毛|紀尾井町クリニック東京本院 院長

日本泌尿器科学会専門医・同指導医

国際毛髪外科学会 会員

医師 中島 陽太

![【公式】紀尾井町クリニック-自毛植毛専門27年[東京・大阪]](https://nhtjapan.com/wp-content/uploads/2023/07/7a4ef5b5682312e160c5633fbcc7286a6bc28ed89c74c9ccfa1b96f7adb3cef2.jpg)