毛根とは?【医師監修】

髪の毛の「毛根(もうこん)」とは何でしょうか。薄毛に悩んでいる方なら一度は意識したことがあるかもしれません。「毛根が死んでしまったらもう髪の毛は生えてこない」これまでにこのような言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。毛根は髪の毛の土台であり、髪の成長に欠かせない重要な部分です。髪の毛は大きく分けて、頭皮から外に出ている「毛幹(もうかん)」と、頭皮内部に埋まっている「毛根」に区別されます。なお、頭髪の本数は個人差がありますが平均して約10万本(人種によって8〜12万本程度と幅があります)と言われ、その一本一本に毛根が存在してヘアサイクル(毛周期)に沿って生え替わっています。毛根は髪の成長にとって非常に重要な部分であり、毛根の状態によって髪の太さや健康状態が左右されます。本コラムでは、毛根の構造や役割、ヘアサイクルとの関係、AGA(男性型脱毛症)との関係、そして植毛治療における毛根の重要性について解説します。毛根について正しく理解することで、薄毛対策や植毛を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

個別のご相談をご希望の方は、無料カウンセリングをご利用ください。

💬 植毛・薄毛について一般的な情報は、右下のAIからもご確認いただけます。

毛根の構造と役割

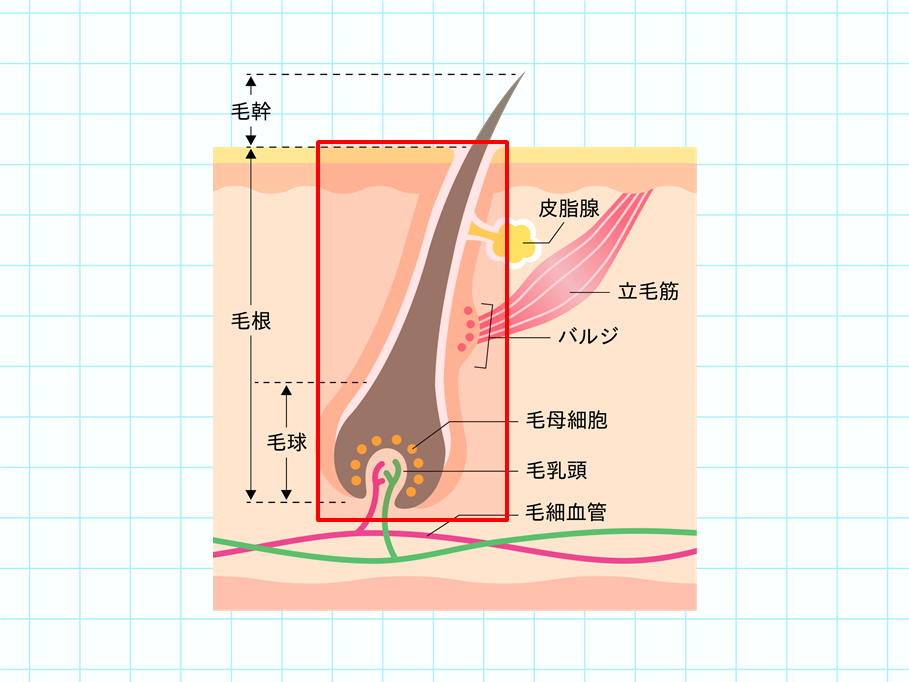

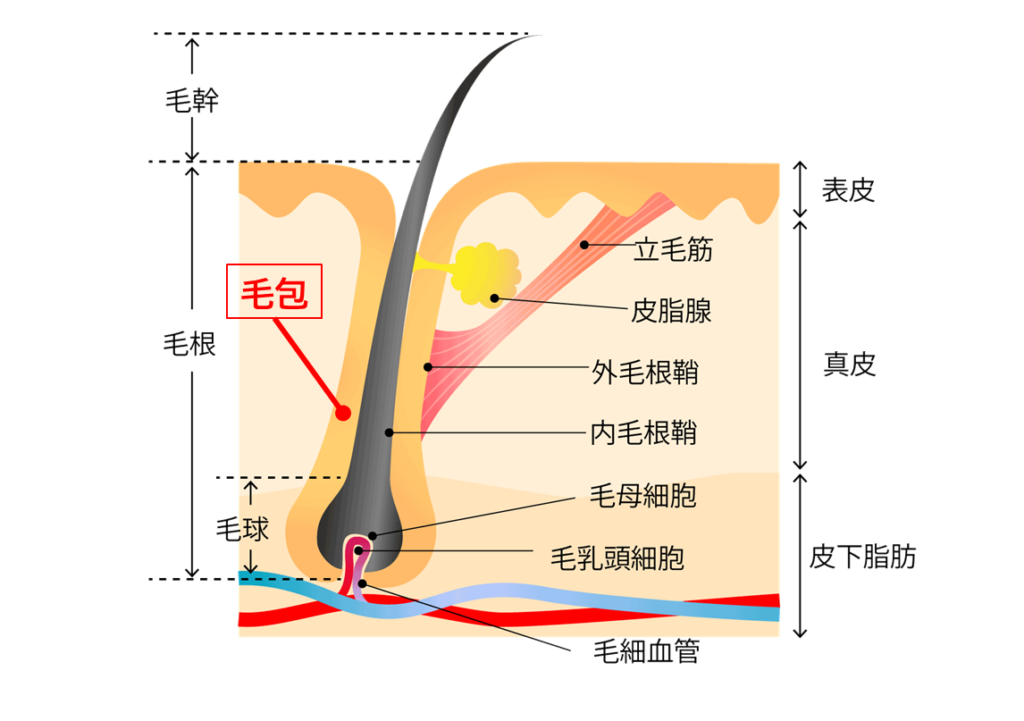

最初にも申し上げましたが、髪の毛の皮膚の表面から上に伸びているものが毛幹で、皮膚の中に存在している部分が毛根です。例えるなら、毛根が木の根っこで、毛幹が木の幹に当たるイメージです。私たちが普段目にする毛幹部分は主成分がケラチン(タンパク質)からなる硬い組織(角質)で、いわば活動を終えた細胞の集まりですが、毛根内部には生きた細胞が詰まっており、ここで新しい毛髪が次々と生み出されているのです。 毛根の構造をもう少し詳しく見てみましょう。毛根は「毛包(もうほう)」と呼ばれる管状の組織に包まれて保護されています。毛根の最下部には球状に膨らんだ「毛球(もうきゅう)」という部分があり、この毛球の中で髪の毛が作られて成長していきます。毛球部分には髪を作り出すための細胞や組織が集まっており、代表的なものとして以下のような要素があります。

毛乳頭(もうにゅうとう)

毛球の底部に位置する組織で、毛細血管が集中しています。毛乳頭は毛根の毛母細胞に栄養や酸素を送り届け、髪の成長を促す重要な役割を担っています。毛乳頭は毛根の「司令塔」のような存在で、この部分からの刺激なしには毛母細胞は活発に働けません。

毛母細胞(もうぼさいぼう)

毛球内部に存在する細胞で、盛んに分裂・増殖を繰り返し新たな毛髪の細胞を作り出します。毛母細胞が活発に働くことで髪の毛が次々と生成され、成長期には太く長い髪に育っていきます。

メラノサイト

毛母細胞の間に点在する色素細胞で、メラニン色素を産生します。メラノサイトが作るメラニンが髪に色(黒や茶、金など)を与えており、毛根で髪の色が決まります。

こうした組織が毛根の中で密接に協力し合い、髪の毛を生み出し育てています。毛根は外側から見ることはできませんが、髪の「土台」ともいえる存在で、毛根が健康であればこそ太くコシのある髪が育つのです。逆に毛根が弱っていたりダメージを受けていたりすると、細く弱い髪しか生えてこなくなったり、抜け毛が増えたりします。毛根を取り囲む毛包には、内毛根鞘(ないもうこんしょう)と外毛根鞘(がいもうこんしょう)という二重の鞘(さや)が存在します。内毛根鞘は毛根のごく近くで髪を包み込み、正常に髪が成長するのを助ける層です。一方、外毛根鞘は毛包全体を外側から覆って保護する層で、毛包(毛穴)をしっかり支え髪の向きを保つ働きをしています。髪が抜ける際には、これら毛根鞘の一部が毛根に付着したまま抜け落ちることがあり、抜け毛の根元に白い塊となって見える場合がありますがこれは毛根鞘の残骸であり、毛根や頭皮の健康状態を示すサインのひとつです。

毛周期(ヘアサイクル)と毛根の関係

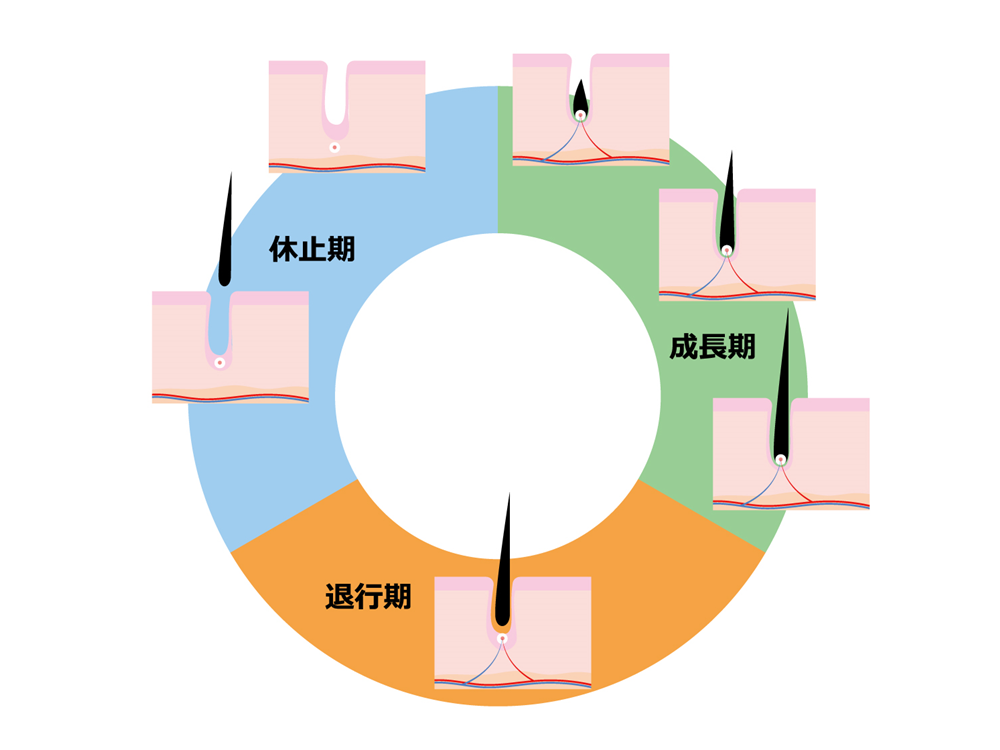

髪の毛は常に生え変わりを繰り返しています。1本1本の毛髪には寿命があり、成長期・退行期・休止期という3つの段階(毛周期)を周期的に巡っています。毛根はこの毛周期に合わせて活動と休止を繰り返し、新しい髪を生み出したり古い髪を脱落させたりしています。

成長期(アナゲン期)は髪の毛が伸び続ける段階で、正常な頭髪では数年間にも及びます。成長期の毛根では毛母細胞が盛んに分裂して毛髪を生成し、毛包が皮膚の深くまで達して髪の成長を支えています。頭髪では全体の約85〜90%がこの成長期にあり、成長期が長いほど髪の毛は長く太く成長します。

続いて退行期(カタゲン期)では、髪の成長が停止し毛根・毛包の構造が変化し始めます。毛根が徐々に縮小して毛母細胞の分裂も停止し、髪が抜け落ちる準備段階に入ります。退行期の期間は約2〜3週間と短く、全体の約1〜2%の毛髪がこの段階にあります。この時期、毛根の形状は縮んで「クラブヘア」と呼ばれる棍棒状の硬い角質の塊が形成されます。退行期の終わりには毛髪の成長は完全に停止し、毛根は次の休止期に備える状態になります。

休止期(テルゲン期)になると、毛根の活動は一時的に休止し、新しい毛が生え始めるまでの準備期間に入ります。毛根は毛乳頭との結合が弱まり、髪はやがて自然に抜け落ちます。休止期は頭髪の約10〜15%が該当し、およそ3〜4か月続いた後に再び成長期の新毛が生えてきます。日常的に人は1日に50〜100本程度の髪が抜けますが、これは休止期に入った毛が自然脱毛するためであり、毛周期が正常に巡っている証拠でもあります。なお、抜け毛の根元に白い塊(毛根鞘)が付いているのは前述した通り毛根の一部が抜けたものですが、毛根の中心である毛乳頭や毛母細胞は頭皮内に残っているため過度に心配する必要はありません。これらの組織は休止期が終わると再び成長期に入り、新たな髪の毛を生み出す準備を整えています。

このように毛根は毛周期に沿って大きく状態を変化させています。成長期には毛根がしっかりと頭皮に根付き活発に働き、退行期に入ると毛根は縮小し、休止期には毛根が一時的に休眠状態となります。重要なのは、頭皮には常に成長期の毛と退行期・休止期の毛が混在しているため、髪全体として一定のボリュームが保たれている点です。しかし、この毛周期が乱れると、本来成長期にあるべき毛が途中で抜け落ちてしまったり、休止期から次の成長期への移行が滞ったりして、薄毛・抜け毛の原因となります。

毛周期に影響を与える要因としては、ホルモンバランスや遺伝的要素のほか、栄養状態やストレス、頭皮環境などの生活要因も挙げられます。例えば栄養不良や特定のビタミン・ミネラル(亜鉛や鉄分など)の欠乏は毛髪の成長を阻害し、抜け毛を引き起こす可能性があります。慢性的なストレスや深刻な病気も毛周期を乱す原因となります。

毛根の健康を保つためには、バランスの取れた食事や規則正しい生活、頭皮の清潔を保つケアが重要です。適度な運動や禁煙も毛根への血流を改善し、毛母細胞への必要な酸素や栄養の供給をサポートすることが期待できます。さらに、指の腹を使った頭皮マッサージで血行を促進し、毛穴の汚れを落とすことも頭皮環境の改善に役立ちます。

毛根とAGA(男性型脱毛症)の関係

薄毛の代表的な原因であるAGA(エージーエー|男性型脱毛症)は、男性ホルモンと毛根の関わりによって引き起こされます。男性の毛根には「5α還元酵素(5αリダクターゼ)」という酵素が存在し、血中のテストステロン(男性ホルモンの一種)をより強力なジヒドロテストステロン(DHT)に変換します。DHTはテストステロンの10〜30倍もの活性を持ち、毛根の毛母細胞の働きを弱めてしまうため、髪の成長期を短縮させたり髪を細く弱くしてしまいます。その結果、十分に成長する前に髪が抜け落ちてしまい、細く短い毛ばかりが生えて地肌が透けて見えるようになります。AGAが進行すると、毛根そのものが次第に縮小・ミニチュア化して休止期のような休眠状態に陥り、新たな毛を作る力が著しく低下してしまいます。

AGAの影響は頭部の部位によって異なります。前頭部から頭頂部にかけての毛根にある毛乳頭細胞では5α還元酵素の活性が高く、テストステロンがDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されやすく、アンドロゲン受容体(AR)の数が多く、DHTに対する感受性も強いことがわかっています。逆に側頭部や後頭部では、5α還元酵素の活性は低くARの感受性も低いため、AGAがどんなに進行しても側頭部や後頭部の髪は比較的抜けにくく残りやすいのです。一方、額の生え際や頭頂部の毛根ではDHTが生成されやすく、毛母細胞が抑制されることで毛が細く短くなりやすいため、AGAではまずこの部分から薄毛が目立っていきます。実際、AGAによる薄毛はM字型(額の両側)やU型(額全体)、O字型(頭頂部)と呼ばれるように前頭部・頭頂部に集中し、側頭部と後頭部の髪が最後まで残る傾向があります。なお、女性にもテストステロンは存在するためAGAが起こることがありますが、女性の場合は酵素活性や分布が男性と異なるため、生え際は保たれつつ頭頂部から全体的に髪が薄くなるびまん性脱毛の形をとることが多いです。男性ほど急激ではありませんが、女性であっても毛根レベルでは同様の現象が起こり得る点には注意が必要です。

また、抜け毛の毛根部に付着する「白い塊」がAGAでは見られにくい場合があります。正常な抜け毛であれば毛根に毛根鞘が付着して白く見えることが多いですが、AGAにより成長期が極端に短縮された髪は毛根鞘が十分発達しないまま抜け落ちることがあります。その結果、抜け毛を観察した際に根元に白い塊が付いていない、あるいはごく小さい状態になることがあるのです。このような兆候も、AGAによって毛根の成長サイクルが阻害されているサインの一つと言えるでしょう。

AGAの進行を抑えるためには、原因物質であるDHTの産生を阻害する治療(フィナステリドやデュタステリドなど)や、毛根を活性化させる治療(ミノキシジル)を併用するのが一般的です。これらAGA治療薬によって毛根のミニチュア化を食い止め、休止期に入っていた毛根を再び成長期へと促すことで、太くコシのある毛髪の再生が期待できます。もっとも、効果には個人差があるため、専門医による適切な診断と治療薬の選択が重要です。

毛根と植毛治療(自毛植毛)の関係

自毛植毛は、自分自身の毛根ごと髪の毛を薄毛部分に移植する治療法です。特にAGAによる薄毛の場合、前述のように側頭部や後頭部の毛根はDHTの影響を受けにくい性質を持っています。このドナーエリア(AGAに強い後頭部・側頭部の毛髪が生えている部分)から毛根を採取し、薄毛が進行した部分に移植することで、移植先でも元の毛根の性質を保ったまま髪の毛が生え続けます。つまり、AGAの影響を受けにくい強い毛根を薄毛部分に補充するのが植毛治療の原理です。

人間の頭髪の密度(毛根の数=株)は個人差がありますが、AGAの影響が出る前の健康な状態でおよそ1平方センチあたり50〜60株程度とされています。一方、全く髪のない部分に植毛を行う場合、1回の手術で移植できる毛根の密度には上限があり、その上限は約40株/㎠程度です。移植した株の定着率は経験豊富なクリニックで施術を受けた場合で90~95%程度と言われるため、実際に生えてくる密度としては36~38株/㎠ということになります。例えば元の密度が60本/㎠だった場合、一度の植毛で36~38株/㎠まで生えてもやや少ない密度にとどまります。それでも後頭部から移植する太い毛髪であれば、実際に生えた数がやや少ないとしても、見た目にはボリュームを回復できるケースが多いです。また、それでももう少し密度が欲しい、と希望された場合には同じ場所に2回目の手術を行って密度アップすることも可能です。

移植後の毛根(移植毛)は、ドナー部位の元々の性質を引き継ぐためAGAの影響をほとんど受けず、定着すれば生涯にわたって伸び続けることが期待できます。一方で、移植先に元々残っていた既存の毛根は引き続きAGAの影響を受けるため、治療後も徐々に細く弱って抜けていく可能性があります。その結果、将来的に移植毛だけが生え残り、再び密度が薄く感じられてしまうケースもあります。そうした事態を防ぐために、植毛では将来の薄毛進行を見越したデザインを行うことが重要です。経験豊富な医師であれば、必要に応じて2回目の手術や薬物療法との併用も視野に入れながら、全体のバランスが崩れないよう計画的に毛根の移植位置や密度を決定します。

また、自毛植毛には大きく分けてFUT法とFUE法の2つの手技があります。FUT法は後頭部の皮膚を帯状に切り取ってから毛根を含む組織を株ごとに切り分ける方法で、ドナー部位に細長い線状の傷跡が残ります。一方のFUE法は専用のパンチで毛根単位を直接くり抜いて採取する方法で、複数の小さな点状の傷跡が採取した数分残ります。それぞれ向き・不向きやメリット・デメリットがありますが、毛根を傷つけずに採取する高度な技術が要求される点は共通しています。

移植した毛根が新たな環境でしっかり生着すると、数か月の休止期を経て再び成長期に入り、やがて自毛と同じように新しい髪の毛が生え始めます。移植毛が十分に成長すれば、コシのある太い毛が定着し、見た目のボリュームが改善します。なお、植毛後しばらくは移植部位の毛根も一時的に「ショックロス」といって抜け落ちることがありますが、毛根が生きていれば再度発毛しますので過度な心配はいりません。大切なのは、手術後のアフターケアとして頭皮の清潔を保ち、医師の指示に従って過ごすよう心掛け、移植した毛根が順調に定着・成長できる環境を整えることです。自毛植毛はご自身の毛根を移植するため拒絶反応の心配がなく、定着すれば移植毛は半永久的に生え続ける事が期待できます。適切なドナー毛根さえ確保できれば非常に有効な根本治療となり得ます。

毛根がダメージを受けるその他の原因

毛根が弱まり脱毛に至る原因は、AGA以外にも存在します。代表的なものの一つが円形脱毛症です。円形脱毛症では免疫機能の異常によりTリンパ球が成長期の毛根を攻撃してしまい、局所的に髪の毛が抜け落ちてしまいます。いわば自己免疫疾患の一種で、10円玉大のハゲが急にできるなどの症状が現れますが、適切な治療によって再び毛が生えてくるケースが多いとされています。

そのほか、頭皮の疾患や外的要因も毛根にダメージを与えることがあります。例えば脂漏性皮膚炎は頭皮の皮脂分泌が過剰になることで起こる炎症で、放置すると頭皮のかゆみや赤み、フケの増加だけでなく、炎症が酷くなると毛根が傷つき脱毛に繋がる事もあります。また、頭部白癬(カビによる頭皮の真菌感染)やアレルギー反応などによる頭部の湿疹や細菌やウイルスなどの感染による毛包炎などによって毛根が破壊され脱毛が起こる場合もあります。抗がん剤など薬剤の副作用が原因で毛が抜けることもあります。こうした原因による脱毛は、元の原因が改善されれば再び毛が生えてくるケースも少なくありません。しかし、症状が重く毛根組織が永久的に損傷を受けた場合、その部分では毛が生えてこなくなる恐れがあります。実際、かつらやウィッグを長時間つけっぱなしにして頭皮が蒸れた状態が続くと、カビが繁殖して毛根に感染が広がり、放置するとその部分の髪が二度と生えてこなくなってしまうケースもあります。また、きついポニーテールやヘアピースの留め具による過度な牽引など物理的なストレスが毛根に加わることでも、脱毛(牽引性脱毛症)が生じる場合があります。

このように毛根へのダメージ要因は多岐にわたりますが、AGAとは異なり原因を取り除くことで改善が見込めるケースも少なくありません。大切なのは異変に気付いたら早めに専門医を受診し、原因に応じた適切な治療を受けることです。頭皮の炎症であれば皮膚科での薬物療法、感染症であれば抗真菌剤・抗生物質の投与、円形脱毛症であればステロイド局所注射や光線療法など、毛根を守り発毛を促すための手段は原因ごとに異なります。自己判断で誤ったケアをする前に、プロの診断を仰ぐようにしましょう。 なお、毛根が完全に失われてしまった箇所では残念ながら自然に新しい髪が生えてくることはありません。そのような場合でも、自毛植毛により健康な毛根を移植することで再び髪を生やすことが可能ですが、毛根が残っている限り髪は再生する可能性がありますので、決して諦めずに適切な処置を受けることが大切です。

まとめ

毛根とは、髪の毛を生み出し育てる「根っこ」の部分であり、髪の健康を語る上で欠かせない存在です。毛根の内部には毛乳頭や毛母細胞といった髪の成長に直結する組織があり、これらが正常に機能することで私たちの髪は太く長く伸び続けます。毛根の働きはヘアサイクル(毛周期)によって変化し、成長期・退行期・休止期を経ながら新陳代謝を繰り返しています。しかし、AGAのようにホルモンバランスの影響で毛根の機能が低下すると、髪は十分に成長できず細く弱い毛ばかりになり、やがて抜け落ちていきます。毛根の健康を維持するためには、生活習慣の見直しや適切なヘアケアも重要です。もし髪の毛や頭皮に不安を感じたら、早めに専門の医師に相談してみましょう。

1998年より薄毛治療・自毛植毛専門院としての実績を持つ紀尾井町クリニックでは、ミノキシジルやフィナステリド・デュタステリドといったAGA治療薬は勿論、FUT法とFUE法の両植毛に対応が可能な薄毛治療専門のクリニックです。経験豊富な医師が直接お悩みをじっくりとお伺いさせて頂き、一緒に薄毛治療プランを考えております。AGA・薄毛でお悩みの方、植毛を検討されていらっしゃる方はお気軽にご相談下さい。

第三者サイトに掲載されている当院の評価(Caloo)

紀尾井町クリニックの自毛植毛や薄毛治療については、

医療口コミサイト「Caloo」にて、

実際に受診した方による評価・口コミが掲載されています。

監修医師プロフィール

東邦大学医学部医学科卒業後、同大学附属病院泌尿器科に入局し、以降10年以上に渡り手術加療を中心に臨床に従事。男性型脱毛症(AGA)にも関連するアンドロロジー(男性学)の臨床に関わる。2021年より紀尾井町クリニックにて、自毛植毛を中心に薬物治療を組み合わせてAGA治療を行っている。著書として『薄毛の治し方』(現代書林社)を上梓。(詳細プロフィールはこちら)

AGA治療・自毛植毛|紀尾井町クリニック

日本泌尿器科学会専門医・同指導医

国際毛髪外科学会 会員

医師 中島 陽太

![【公式】紀尾井町クリニック-自毛植毛専門27年[東京・大阪]](https://nhtjapan.com/wp-content/uploads/2023/07/7a4ef5b5682312e160c5633fbcc7286a6bc28ed89c74c9ccfa1b96f7adb3cef2.jpg)