FUT法は時代遅れ?FUT法が再評価される理由【医師監修】

医学的な薄毛治療の選択肢として世界中で行われている自毛植毛には、主にFUT法(ストリップ法)とFUE法(くり抜き法)があり、しばしば「FUT法は時代遅れ」のような表現を聞く事がありますが、果たして本当にそうなのでしょうか?確かにFUE法は世界的に見てもFUT法をしのぐ勢いで増加しており、近年ではFUT法は埋もれがちになっています。そのような状況の中、2025年7月に自毛植毛の国際的権威であるDr. Robert S. Haber(Haber医師)がFUT法についての論文を発表しました。本コラムではHaber医師の見解を要約し、続いて日本国内の現状を踏まえ解説や補足をしながらFUT法が再評価される理由を紹介していきます。ひとつの参考としてお役に立てましたら幸いです。

- 1. 論文「隠された痕跡:ストリップ手術をめぐる論争」の要約

- 1.1. 著者の見解

- 1.1.1. リスク最小化の観点からFUT法が有利

- 1.1.2. 若年患者にFUE法が不適と考える理由

- 1.1.3. 自身の経験に基づく患者さんの行動変容

- 1.1.4. 手術時間配分と手術のクオリティ

- 1.1.5. コスト・効率の観点

- 1.1.6. 生涯設計としての「順番」の提案

- 1.1.7. FUE法の位置づけ

- 1.2. 著者情報

- 2. 解説と補足

- 2.1. 長期的なリスクを最小化する

- 2.2. 若年患者にFUE法が不利な理由

- 2.3. 臨床現場での傾向

- 2.4. 手術時間と仕上がり品質

- 2.5. コスト・効率面

- 2.6. 長期的に良い結果を出すための術式の順番

- 2.7. FUE法の適応

- 3. FUT法の優位性:リスクに備え将来の薄毛に対応

- 4. 将来を見据えた植毛計画:FUT法を軸にFUE法を活用

- 5. まとめ

論文「隠された痕跡:ストリップ手術をめぐる論争」の要約

Haber医師の論文「A hidden mark: The Controversy Surrounding Strip Surgery(隠された痕跡:ストリップ手術をめぐる論争)※内容は会員のみ閲覧可能」(ISHRSの会員誌:FORUM Vol. 35, Issue 4July/August 2025 page 117掲載)では、FUT法(Follicular Unit Transplantation、いわゆるストリップ法)とFUE法(Follicular Unit Extraction、いわゆるくり抜き法)を比較し、特に若年患者や将来の薄毛進行が予想される症例においてはFUT法を優先すべきだと論じています。その背景には以下の理由があります。

著者の見解

リスク最小化の観点からFUT法が有利

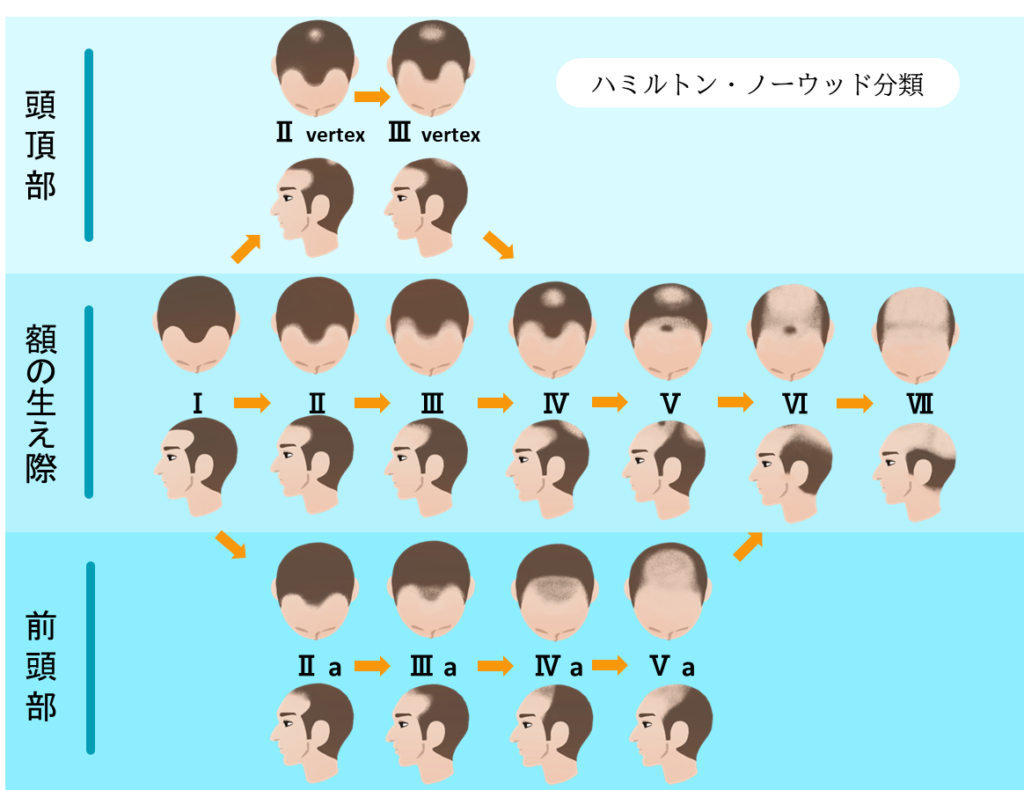

・統計的に、将来坊主(スキンヘッド)にする人は成人男性の約7%程度。これに対し、AGAがNorwood V以上へ進行する人は約50%と想定される。つまり若年男性の「将来坊主頭にする確率」と「将来AGAが進行して追加の自毛植毛が必要となる確率」を天秤にかけると、FUT法で将来的に使える移植株数の余裕を持っておいた方が良いのではないか。

・それぞれの術式におけるデメリットを比較し、「最悪のパターン」を想定すると以下のようになる。

FUT法=将来坊主にしにくい(だが移植株数を多く確保できるため、見た目は改善)。

FUE法=AGA進行でドナー採取領域まで薄毛化→採取痕が露出し、また移植数が少なく、移植毛も抜け得るため、見た目の悪化が起こり得る。

若年患者にFUE法が不適と考える理由

・若年者は将来のAGAの進行が読みづらく、生涯に渡っての良い結果につなげるために必要な株数が読みにくい。また、AGAの進行によっては採取可能なドナー領域が変わるリスクがある(例:予想以上に後頭部方向にAGA範囲が拡がった場合)。FUE法で広い範囲からたくさんの株を採ると、毛根の過剰採取に伴う密度低下、将来のくり抜き痕の露出が起こる可能性がある。

・坊主にする男性は統計的に比較的少数(約7%)であり、多数派の将来像に合わせるならFUT法が合理的。

・AGAの進行を抑える治療薬であるフィナステリドの使用が、性機能に影響を与えるという懸念によって、この10年で減少傾向にある。このことから、将来AGAの進行抑制が期待しにくい=FUE法のデメリットが強まる可能性がある。

自身の経験に基づく患者さんの行動変容

・筆者の30年以上の臨床経験において、術後に坊主を選ぶ患者はごく少数だった一方、坊主頭で来院しても、FUT法の後に髪を伸ばす患者が多数いた。

・つまり「将来坊主にしたい」という希望は事前に想像するより実行率が低いため、「将来坊主にするかもしれない」という可能性を重視してFUE法を第一選択にすることの合理性は弱い。

手術時間配分と手術のクオリティ

・FUT法のドナー採取は約30分(全体の約6%)で済み、残り94%の時間を移植部のスリット作成・植え込み作業に使えるため、毎回「仕上がりの品質」を高水準に保ちやすい。(訳注:筆者は手術時間を約8時間で想定している様子)

・FUE法は多くの施設で、採取に手術時間の約50%を要し、移植部での作業時間が圧迫→急ぎが生じトラブルにつながり得るというリスクがある。

コスト・効率の観点

・FUT法は短時間で大量の株を、ロスを少なく確保できるため、資源(時間・人員)を移植部の精緻な作業に回せる。

生涯設計としての「順番」の提案

・まずFUT法で大きくボリュームを作り、頭皮が硬くなるなどで追加のFUT法が難しくなった段階でFUE法を追加するのが合理的なのではないかと考える。

・こうした順番の方が、各術式の強みを活かして患者全体に良い結果を生み出しやすい。

FUE法の位置づけ

・将来坊主にする少数(約7%)にはこれまで通りFUE法が重要な選択肢である。ただし「残る約93%」にとっては、まずFUT法が合理的というのが著者の主張。

著者情報

Dr. Robert S. Haber(Haber医師)は、米国オハイオ州クリーブランドを拠点とする皮膚科・小児科医であり、毛髪再生および植毛外科の分野で国際的に高い評価を受けている医師です。Case Western Reserve University の臨床教授として教育や診療に携わり、世界的に広く使用される教科書「Hair Transplantation」の共著者でもあります。また、ISHRS(国際毛髪外科学会)の元会長として学術・倫理面での基準づくりにも尽力していることでも知られています。臨床・教育・研究・技術革新・倫理のあらゆる面で功績を残してきた人物であり、その見解は業界内で重要な指針の一つとされています。

解説と補足

ここまでがHarber医師が発表した論文の内容となります。

FUE法がFUT法よりも広まっていく状況で、2025年7月に植毛の世界的権威であるHaber医師は前述のような論文を発表しました。以下は、それぞれもう少し詳しく解説しつつ、日本においてはどうなのかという視点から私見を交えつつ補足をしていきたいと思います。

長期的なリスクを最小化する

将来髪を坊主(スキンヘッド)にする人は全体のごく一部と想定される一方、薄毛がNorwood分類V型以上に進行する人ははるかに多いとしています(例として「坊主にする可能性:約7%」「Norwood分類V型以上の高度な薄毛に進行する可能性:約50%」という数値を挙げています)。そのため、より発生確率の高いリスク(薄毛の進行)に備えるべきであり、広範囲の薄毛にも対応できるFUT法が有利だと述べています。また最悪のケースを比較すると、FUT法では将来的に坊主頭にしにくく線状の傷痕が残るデメリットはあるものの、一度に確保できる移植株数が多く見た目の改善度合いはFUE法よりも高く期待ができます。FUE法の最悪のケースでは、一つ一つの採取をドナー範囲で散らして行うため、薄毛の進行がもしドナー領域(後頭部)にまで及んだ場合に多数の小さな採取痕(パンチ痕)が露出し、さらに大量の移植に対応する為に、もしドナーエリアの安全域を超えて採取されてしまっていた場合は、それらの移植毛は将来細く弱って抜けてしまう可能性があるため(ドナーエリアのようにAGAに強い性質を持たない移植毛の為)、見た目が大きく悪化し得ると指摘しています。

さて、これを日本に当てはめてみるとどうなるでしょうか。まず坊主(スキンヘッド)にする割合やAGAの進行度合いについては、国や人種、トレンドなどによって違いがあり、そのままの数字を日本に当てはめることはできません。日本において、「成人後に坊主にする男性の割合に関するデータ」というのは、企業が行った比較的小規模な調査結果以外になく、エビデンスとして強いものがありません。日本で坊主にする割合が7%より多いのか少ないのかは、現時点で何とも言えません。

さらに言えば、「薄毛隠しのために短髪にする」という方もいるため、若い時に植毛して薄毛が克服されたグループにおいては短髪にする確率が下がることも想定されます。これらを踏まえると、日本においては具体的な数字は不明ながら、植毛後に坊主にする人がそう多くはないことが予想できると思います。 また、髪の長さが1㎝程度であればまだしも、数ミリという極端に短い髪型はFUT法もFUE法もドナー部の傷は露出することが考えられますし、日本人のように肌の色と髪の色のコントラストが強い場合はさらに傷痕(FUT法:線状の縫合痕、FUE法:採取数分の米粒大のくり抜き痕)が目立つ可能性があります。このことから、「将来確実にスキンヘッドにする」という方はそもそもFUE法であってもFUT法であっても手術のリスクが高いため、植毛自体を控えた方が良い、ということになるかと思います。

若年患者にFUE法が不利な理由

若い患者さんほど将来の薄毛進行パターンが読みづらく、年齢とともに「安全なドナー範囲※」の境界が下方に縮むリスクが高まります(薄毛がどこまで進行するのかを明確に読めない為)。その状態で初期にFUE法を広範囲・大量に行うと、どうしてもドナー採取部位が広がってしまうため(局所的な密度低下を避ける為にドナーエリア内で散らして採取されるため)、将来的に過採取による密度低下や採取痕の露出といったリスクが高まります。Haber医師は、「将来本当に坊主頭(スキンヘッド)にする人は少数(約7%)であり、多くの患者にとって現実的な将来像は髪を維持すること」であるとし、多数派の将来像に合わせた術式選択=FUT法の方が合理的だと論じています。

なお、日本人は肌色と髪色のコントラストがより目立つため、綺麗に仕上げるのにより多くの移植株が必要とされる傾向があります。

またAGAの進行を抑制する治療薬フィナステリド(やデュタステリド)について、近年その副作用(性機能への影響)への懸念から若年層で服用率が下がっている傾向にも言及しています。薬による進行抑制が期待しにくいとすれば、将来的な薄毛進行はより現実的な懸念となるため、その点でも初回からFUE法を選ぶ不利が大きくなると考察しています。

この点については、日本で性機能への影響に対する関心が同等にあるのか、またそれによってフィナステリドの服用が減っているのかという事は不明です。個人的な印象ですが、日本においては若年層におけるフィナステリドの服用は増えてきているように感じています。ですので、若年層での服用率の低下があるのかは分かりませんが、たとえフィナステリドを内服していても、AGAが進行しないわけではありません。フィナステリドの効果はAGAの進行をゆっくりにする、というものですし、そもそもフィナステリドの効果がない方もいます。

そのため、将来どの程度までAGAが進行していくのかは読めず、大量の移植の為の大量採取をFUE法で実施するのは、広い範囲に傷ができるため、リスクが高くなる、という指摘はその通りだと思います。

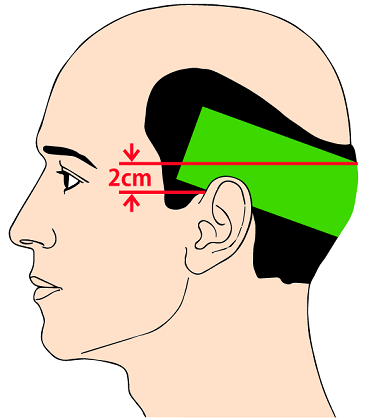

※「安全なドナー範囲」…男性型脱毛症(AGA)の影響を受けにくく、生涯髪が生え続ける後頭部の限られたエリア(上図緑色のエリア)のこと。この範囲は耳上部~後頭部にかけて帯状に広がる約5×20cm程度の領域を指し、ここから外れると将来的にAGAの影響を受けやすくなります。

臨床現場での傾向

約30年以上の臨床経験を持つHaber医師の観察では、術後に頭を坊主に刈り上げてしまった患者はごくわずかでした。一方で、手術前はスキンヘッドや丸刈り姿で来院した患者の多くが、FUT法で自毛植毛を受けた後には新しく得た髪を伸ばし、髪型を楽しむようになったと言います。つまり、手術前には「将来は坊主でもいい」と考えていた人でも、実際に髪が増えると坊主頭を選ばなくなる傾向があるのです。著者はこの点から、「将来坊主にしたいから傷痕が目立たないFUE法が良い」という事前の希望は現実にはあまり実行されず、坊主にする可能性への備えばかりを優先する合理性は低いと結論づけています。

当院も1998年より実績を積んでまいりましたが、Haber医師の状況と同様にFUT法をした後に「やっぱり坊主頭にしたくなった」という患者さんはいらっしゃいません(勿論すべての方々の状況を把握しているわけではありませんが)。これは壮年男性において、坊主頭にする動機の主たるものに「薄毛を目立たなくさせること」があり、植毛後には薄毛が解消され、坊主頭にしたいという願望自体が減ったこともあるのではないかと感じています。

手術時間と仕上がり品質

FUT法ではドナー採取(後頭部からの帯状皮膚の切除と縫合)が比較的短時間(例:30分程度)で完了し、大手術の所要時間全体に占める割合はごく一部(例:6%程度)に過ぎません。残りの時間の大半(約94%)を移植先のスリット作成やグラフト植え込みといった繊細な作業に充てることができるため、毎回安定して高い仕上がり品質を確保しやすいとHaber医師は述べています。一方、FUE法では多くのクリニックでドナー採取に手術時間の半分近くを費やすケースがあり、後半の受け入れ部作業の時間が圧迫されてしまいます。その結果、スタッフや医師に疲労や時間的な急ぎが生じ、植え付けの精度低下やミスにつながるリスクがあると指摘されています。

この部分に関しては、ややツッコミどころがあるように思います。まず株採取にかかる時間については、クリニックが採用している手術方法やスタッフの習熟度、採取する株数などによって大きく異なる為、一概に言えないところもありますし、そもそも「手術時間を約8時間」に固定しています。株数が少なければ手術は3-4時間で終わります。また株数が少ない手術においては、FUE法の方が株採取に必要な時間が短いこともあります。ただ、2500株というような大きな手術となった場合にはここで想定されているような手術時間、時間配分に近づいてくると思いますし、その場合にはFUE法だと「ドナー採取にかかる時間が長くなってしまい、移植部での作業に費やす時間が短くなる傾向がある」とは言えるように思います。

コスト・効率面

FUT法は一度に帯状皮膚を採取してから株分けするため効率良く大量のグラフトを確保できます。その分コストも抑えられる傾向があります。採取ロスも少なく短時間で多くの株を用意できるため、時間・人員といったリソースをより移植部の丁寧なデザインや植毛作業に振り向けることができる点もFUT法の強みとしています。

この点は当院でも価格に反映されており、FUT法はFUE法のおよそ2/3の価格となっております。また、採取時のロスについては、帯状に切り分けた後に双眼顕微鏡を使って目視で断面を見ながら株を切り分けていくFUT法に比べると、FUE法は長時間にわたって皮膚の断面を見ずに直径1mm以下の筒状の刃がついた専用器具で一株一株採取していくため、集中力や経験が乏しい場合は、採取時にロスが起こる確率がFUT法より上がってしまう可能性があります。

長期的に良い結果を出すための術式の順番

患者さんの長期的な薄毛治療プランとしては、「まずFUT法でできるだけボリュームを確保し、その後頭皮が硬くなるなどFUT法が難しくなってきた段階でFUE法を追加する」という順番が合理的ではないかとHaber医師は提案しています。初回はFUT法で大きく増毛し、将来的に必要が生じたらFUE法でドナーを補うことで、両術式の長所を活かし患者に最大限メリットをもたらすことができるという考えです。

術式による順番については、当院の提案でも同様です。コラム「植毛を行うときにFUT法とFUE法のどちらを最初に行うべきか【医師監修】」でも述べている通り、FUT法で最大限に採取した後(生涯に約5,000~7,000株程度)にFUE法で可能な範囲で採取するという方法が、自毛植毛においては最大限にドナーを活用する方法になるかと思います。

FUE法の適応

FUT法を推奨する立場とはいえ、著者はFUE法自体を否定しているわけではありません。将来坊主頭にする予定がある少数派のケース(約7%程度と想定)では線状痕の残らないFUE法が重要な選択肢になることを認めています。ただし「残り約93%」の大多数のケースでは前述の理由からまずFUT法を用いるのが理に適っており、FUE法はあくまで適材適所で活用すべきだ、というのがHaber医師の基本姿勢です。

今回のケースでは坊主という切り口が一つの主だった理由ですが、その他にも傷痕や少量で済むピンポイントの植毛も「採取の傷痕が目立ち難い」というメリットがあるので、FUE法が向いていると考えており、どちらかの方法だけで全てのケースに対応するよりは、FUT法とFUE法をケースによって使い分けていくことが重要なのではないかと当院でも感じています。

FUT法の優位性:リスクに備え将来の薄毛に対応

安全なドナー範囲についてもう少し詳しく見ていきましょう。上図の緑色部分がAGAの影響を受けにくい「安全なドナー範囲」です。この範囲からドナーを採取すれば将来にわたり髪が残りやすい一方、範囲を超えて採取すると後年その部位の髪が薄くなるリスクがあります。また、点状の採取痕が安全域の外まで拡がると、将来頭頂部の毛が薄くなったとき傷痕が露出し目立ってしまいます(上図 赤線のエリアなど)。

まずFUT法を選ぶ最大の利点は、将来の脱毛進行というリスクに備えやすいことです。FUT法では頭皮を帯状に一部切り取ってドナー株を採取するため、術者は安全なドナー範囲内に限定して必要な株数を確保できます。一度の手術で得られるグラフト数も多く、生涯で採取可能なドナー総数はFUE法より多い傾向があります。例えば後頭部の安全域から採取できるドナー株数は目安としてFUT法で約5,000~7,000株、FUE法では約2,000~3,000株とされています。広範囲の薄毛をカバーするにはどうしても大量の移植株が必要になるため、より多くのドナーを安定的に確保できるFUT法は、薄毛が進行していくリスクへの備えとして適していると言えるでしょう。

一方、FUE法では安全な範囲から株をひとつひとつくり抜いていくため、一度に採れる数や密度に限界があります。無理に大量の株をFUE法で確保しようとすると、局所的な採取による密度低下を避ける為に、どうしても採取範囲を広げてしまい安全域を越えて株を取ってしまうケースが出てきます。その結果、上図の赤線より上のエリア(将来薄毛になり得る部分)にまで無数の小さな傷痕が残ってしまう恐れがあります。若い方では手術直後は問題なくとも、年月が経ちAGAが進行すると、その傷痕が露わになってしまう可能性があります。さらに傷痕だけでなく、安全域外から採取された毛根は将来的に細く弱って産毛化するリスクがあります(AGAに強い性質を持たないため)。せっかく移植しても年齢とともに移植毛が細ってしまっては元も子もありません。以上のように、薄毛が進行した際の最悪のシナリオを比較するとFUT法の方が被害を小さく抑えられる(少なくともAGAによってドナーの傷痕が露出したり移植毛が抜け落ちる事態は起こりにくい)点で、安全策として優れるのではないかとHaber医師は言っています。 また、「将来は坊主頭にしてしまえばいいから傷痕が目立たないFUE法が安心」と考える方もいるかもしれません。しかし、前述のHaber医師の報告にもあるように、実際には術後に頭髪を完全に剃り上げる患者さんはごく少数です。当院の経験から見ても、植毛手術を受けられる方の多くは「薄毛でも髪はできるだけ残したい」「将来も髪型を楽しみたい」というお考えで来院されますし、せっかく植毛するのであればなおさら髪を伸ばしてスタイルを維持したいと希望されるものです。術前は「いずれ薄くなったら坊主でもいい」と思っていても、実際に自毛植毛で得た髪が増えるとその髪を活かそうと考えが変わる心理も理解できます。以上を踏まえると、「坊主にする可能性」に備えてFUE法を選ぶメリットは一般に考えられているほど大きくはなく、それよりも薄毛進行に備えて将来の髪の土台をしっかり作れるFUT法のメリットの方が大きいと言えるという主張は理解できます。(なお、「FUE 傷痕」で調べるとわかるように、FUE法でも極端に短くした場合は傷痕が目立ってしまいますし、日本人のように髪色と肌の色のコントラストが強い場合は猶更なので注意が必要です)

将来を見据えた植毛計画:FUT法を軸にFUE法を活用

術式ごとの手術効率や仕上がりへの影響も、将来を見据えた計画には重要な要素です。FUT法では前述のようにドナー採取がスムーズで、一度にまとまった量のグラフト(移植株)を短時間で得ることができます。具体的には、後頭部の帯状皮膚の切除と縫合は短時間で終わり、残りの時間を移植する部分のスリット開けやグラフト移植に専念できます。結果として、手術ごとの仕上がりクオリティを安定して高い水準に保ちやすいメリットがあります。一方、FUE法はパンチで株を一株ずつくり抜く分どうしても時間を要し、大規模な手術になればFUT法より施術時間が長引く傾向があります。手術時間が延びればそれだけ執刀医・スタッフの負担も増し、後半の工程で集中力が切れたり急いだりするリスクも高まります。実際、FUE法は医師の技量や体力・集中力が採取段階でのグラフト切断率に影響する可能性があります。以上を考慮すると、より効率的にグラフトを採取できるFUT法は安定した結果を得やすい術式と言えるでしょう。

費用面でも、FUT法は効率の良さからFUE法より低コストになる傾向があります。同じ株数を移植する場合でも、FUE法は機械を使用することと、手間と時間がかかる分だけ人件費等のコストが上乗せされ、一般にFUT法よりも割高になる傾向があります。患者さんにとっても、より少ない回数・短い時間で多くの髪を移植できることは身体的・経済的負担の軽減につながります。こうした観点からも、まず第一選択としてFUT法でしっかり植毛しておく価値は高いと言えるでしょう。

もちろん、FUT法にも弱点はあります。後頭部に線状の縫合痕が1本残るため、将来的に髪を短く刈り上げた際にその傷痕が細い線として見えてしまう可能性は否定できません。しかしこの線状痕は手術時の工夫(トリコフィティック縫合)によって目立ちにくくすることが可能ですし、実際問題として髪の長さが2cm以上程度あれば完全に隠せるレベルの細さです。一方のFUE法も「傷が目立たない」とよく言われますが、採取した株の数だけ無数の小さな傷痕が残る点には注意が必要です。少数の移植であれば確かに傷は分散され目立ちませんが、大量に採取すればドナー部の密度は下がり白い点状痕が採取分だけ残ります。特に安全なドナー範囲外にまで及ぶと前述の通り傷痕が浮き彫りになってしまいますから、どんな場合でも「傷がゼロ」という術式は存在しないという現実を理解しておく必要があります。また、スキンヘッドなどの極端に短い髪型にした場合は、いずれの方法の傷痕も露出してしまうことにも注意が必要です。

では最終的にFUT法とFUE法、どちらを選ぶべきか。結論として両方を上手に活用するのが理想的です。Haber医師も述べているように、まずは一度の手術で最大限の植毛効果を得られるFUT法で土台を作るのがおすすめです。FUT法なら安全な範囲から必要十分なグラフトを確保できますし、一度に広い範囲の薄毛をカバーすることができます。その上で、年齢を重ねたり複数回の植毛を経て頭皮の弾力が失われFUT法で十分な採取量が得られなくなった場合にFUE法を追加するとよいでしょう。実際、国際毛髪外科学会(ISHRS)のサイトでも最大限にドナーを有効活用するためにはFUT法とFUE法を組み合わせて施術するコンビネーション手術を提唱する声もあります(FUE Vs. FUT and Maximizing the Hair Graft Harvest)。FUT法で質の良いグラフトを確保しつつ、FUE法で細かい部分を補うことで、それぞれの強みを活かして最終的な仕上がりを最大化できるという考え方です。当院でも同様に考えており、症例に応じてFUT法とFUE法を使い分けることでドナー資源を無駄なく活用し、それが将来を見据えた最大限にドナーを活用できる植毛プランにつながるのではないかと考えております。 最後に、FUE法の位置づけについて補足します。今回のようにFUT法を推奨すると聞くと「FUE法はダメな手術なのか?」と思われるかもしれませんが、決してそうではありません。FUE法はその特性上、頭皮が硬く切除に適さない方や、眉毛・ヒゲなど部分的な植毛、どうしてもメスを入れることに抵抗がある、さらには将来髪を短く刈る可能性が高いケースにおいて有力な選択肢となります。過剰な採取がなければひとつひとつの傷痕が点状で目立ちにくく回復も早いという利点は、状況次第で大きなメリットになるからです。要は、それぞれの将来像やニーズに合わせて適材適所で術式を選ぶことが大切ということです。

まとめ

Haber医師によるFUT法の見解を踏まえ、本コラムではその解説や補足などを紹介させて頂き、なぜFUT法が再評価をされているのかを紹介させて頂きました。総合すると、どちらかが優れているということではなく、自毛植毛方法のベストな選択は、各人の状況や希望によって変わり得ることが分かります。全てのケースにおいてFUT法・FUE法のどちらかのみを無理に当てはめて行うよりも、状況によって使い分けていくことこそが限りあるドナーという資源を有効活用する方法であるとHaber医師は述べています。

自毛植毛は自由診療であり、クリニックごとに導入技術や費用、サービス等が異なります。その扱いやすさからFUE法のみを行うクリニックは爆発的に増加しています。そういった状況の中で、度々「FUT法vsFUE法」の構図で議論をされることもありますが、実際には決して対立構造ではなく、どちらを選ぶべきかは患者の年齢・進行度・将来像などによって変わるべきものです。つまり、「FUT法は時代遅れだからFUE法のみが良い」「FUE法は非効率的だからFUT法のみが良い」という話ではなく、将来を見据えた植毛を行うためには、冷静にそれぞれの向き・不向きやメリット・デメリット、留意点などの説明を受けて「状況に応じて判断する」事が重要です。ご自身に合うクリニックを選択する為にも、極力FUT法やFUE法を扱う所を含めた複数のクリニックで相談されることをおすすめいたします。

1998年より自毛植毛専門院として実績を持つ紀尾井町クリニックでは、国内でも数少ないFUT法とFUE法の両方に対応した自毛植毛を提供しています。経験豊富な医師がカウンセリングを行い、お一人おひとりの症状に合わせて薄毛治療プランを提案しております。薄毛や抜け毛でお悩みの方は、ぜひお気軽に当院にご相談ください。

第三者サイトに掲載されている当院の評価(Caloo)

紀尾井町クリニックの自毛植毛や薄毛治療については、

医療口コミサイト「Caloo」にて、

実際に受診した方による評価・口コミが掲載されています。

監修医師プロフィール

東邦大学医学部医学科卒業後、同大学附属病院泌尿器科に入局し、以降10年以上に渡り手術加療を中心に臨床に従事。男性型脱毛症(AGA)にも関連するアンドロロジー(男性学)の臨床に関わる。2021年より紀尾井町クリニックにて、自毛植毛を中心に薬物治療を組み合わせてAGA治療を行っている。著書として『薄毛の治し方』(現代書林社)を上梓。(詳細プロフィールはこちら)

AGA治療・自毛植毛|紀尾井町クリニック東京本院 院長

日本泌尿器科学会専門医・同指導医

国際毛髪外科学会 会員

医師 中島 陽太

![【公式】紀尾井町クリニック-自毛植毛専門27年[東京・大阪]](https://nhtjapan.com/wp-content/uploads/2023/07/7a4ef5b5682312e160c5633fbcc7286a6bc28ed89c74c9ccfa1b96f7adb3cef2.jpg)