毛母細胞とは?【医師監修】

毛母細胞(もうぼさいぼう)は、毛髪の成長を担う最も重要な細胞の一つです。毛根の一番下にある毛球(もうきゅう)と呼ばれる膨らんだ部分に存在し、活発に細胞分裂を繰り返すことで新しい毛髪を生み出します。毛球部には毛母細胞のほか毛乳頭(もうにゅうとう)やメラノサイト(色素を作る細胞)などが含まれており、それぞれが協調して髪の成長や髪色の決定に関与しています。本コラムでは、毛母細胞の役割や毛髪が伸びる仕組み、毛母細胞の働きに影響を与える要因、毛母細胞の活性化・維持の方法、さらには自毛植毛との関係について紹介していきます。

毛母細胞の役割と特徴

毛母細胞は文字通り「毛の母」とも言える存在で、毛髪そのものを作り出す細胞群です。毛根の底部にある毛球部分に位置し、周囲の毛乳頭を取り囲むように存在しています。毛乳頭は結合組織からなる小さな「丘」のような構造で、豊富な毛細血管が走行しています。この毛乳頭からの栄養素やシグナルを受けて毛母細胞は盛んに分裂・増殖し、新たな毛髪の細胞(角化細胞)へと分化していきます。毛母細胞が供給する細胞が角質化しながら押し上げられていくことで、最終的に毛幹(髪の毛の皮膚表面から出ている部分)が形成されます。

毛母細胞にはもう一つ重要な役割があります。それは髪の色を決めることです。毛母細胞の間にはメラニン色素を産生するメラノサイト(色素細胞)が点在しており、毛母細胞が作り出す毛髪細胞にメラニンを供給します。メラノサイトの働きによって髪に黒や茶、金など個々人の髪色が与えられるのです。言い換えれば、毛母細胞とメラノサイトが正常に機能することで、太く健康的で色艶のある髪が成長していきます。健康な毛母細胞は、毛乳頭から十分な栄養と酸素の供給を受けながら旺盛に分裂します。その結果、髪は途切れることなく成長を続け、一定の太さと長さに達します。一方で毛母細胞の働きが低下すると、髪の成長スピードが遅くなったり毛が細く弱々しくなったりします。また、毛母細胞自体にも寿命があり、永遠に髪を生やし続けることはできません。そのため一定期間成長すると、毛母細胞は次第に活動を止め、新しい毛に生え替わるサイクルへと移行します。この毛髪の生え替わりの周期については、次で詳しく紹介します。

毛母細胞と毛髪の成長メカニズム

毛乳頭からの栄養供給とシグナル

毛母細胞が活発に髪を生み出すためには、すぐ隣に位置する毛乳頭からの働きかけが欠かせません。毛乳頭には細い血管が多数集まっており、そこから毛母細胞へ酸素や栄養分が送り届けられます。また、毛乳頭は髪の成長に関するシグナル物質(成長因子など)を毛母細胞に伝達する役割も担っています。この毛乳頭からの「栄養供給とシグナル伝達」によって毛母細胞の細胞分裂が促進され、毛髪の形成が維持されているのです。例えば、成長因子の一種であるFGF(線維芽細胞増殖因子)やIGF(インスリン様成長因子)は毛乳頭から分泌され、毛母細胞の増殖を助ける作用があります。また、血流が良好であれば毛乳頭経由で十分な栄養が毛母細胞に届きますので、その意味で頭皮の血行は毛母細胞の活動に直結しています。逆に血行不良や栄養不足の状態では、毛母細胞の分裂スピードが低下してしまいます。後述するように、頭皮マッサージや食生活の改善が毛母細胞の活性化に有効とされるのは、この血行・栄養の観点からも理にかなっているといえるでしょう。

毛周期(ヘアサイクル)における毛母細胞の変化

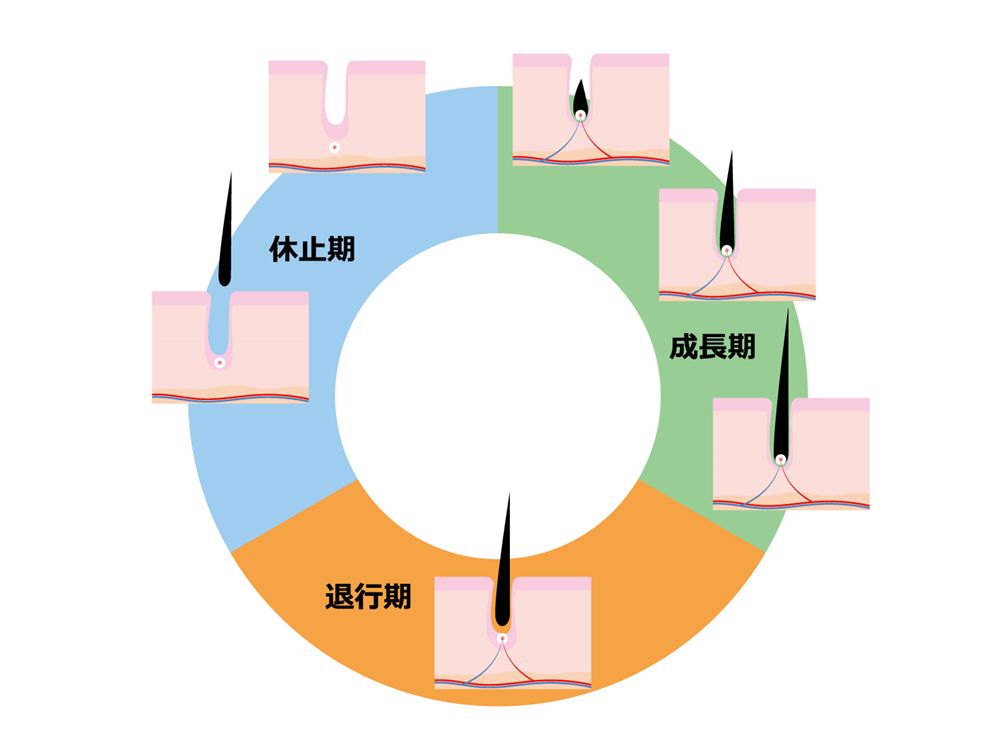

髪の毛には毛周期(ヘアサイクル)と呼ばれる生え替わりのサイクルがあります。毛母細胞もこのサイクルに合わせて活動状態を変化させています。毛周期は大きく 成長期 → 退行期 → 休止期 の3つの段階に分かれ、それぞれの段階で毛母細胞の振る舞いが異なります。

成長期(アナゲン期)

毛母細胞の活動が最も盛んな期間です。成長期の間、毛母細胞は絶えず分裂を続けて毛髪を生成し続けます。人の頭髪の場合、成長期は2〜7年と非常に長く(平均すると3〜5年程度)、通常約85〜90%の毛髪がこの成長期にあります。成長期が長いほど一本の髪は長く太く成長することができ、毛母細胞が長期間にわたり働き続けるため髪密度も高まります。

退行期(カタゲン期)

毛母細胞の分裂が停止し、毛髪の成長が止まる移行期です。毛乳頭と毛母細胞の結びつきが弱まり、毛包全体が縮小を始めます。退行期は2〜3週間程度と短く、全毛髪の約1〜2%のみがこの段階にあります。退行期に入ると新たな毛髪細胞の産生は止まりますが、それまでに形成された毛幹は頭皮内に留まります。

休止期(テロゲン期)

毛母細胞が完全に活動を休止している期間です。毛乳頭は一時的に毛母細胞から離れ、毛母細胞への栄養供給もストップします。休止期は数か月間続き、この間に毛包は次の成長期に備えて準備を整えます。休止期の終わり頃になると、再び毛乳頭が毛母細胞に働きかけ始め、新たな毛母細胞の分裂が再開します。そして古い毛髪が抜け落ちると同時に、新しい毛が成長期に入って生えてくるのです。このようにして髪は常に古い毛と新しい毛が交代しながら生え続けているわけです。

正常な毛周期であれば、成長期にしっかり成長した太い毛が抜けても再び同じ太さの毛が生えてきます。しかし、後述する様々な要因で毛母細胞の働きや毛周期が乱れると、十分成長しきれない細い毛のまま抜けてしまったり、成長期が極端に短縮してしまったりします。その結果、髪全体が細くボリュームダウンして見える「薄毛」の状態につながるのです。

毛母細胞の働きに影響を与える要因

毛母細胞の健全な働きは、内的・外的な様々な要因によって左右されます。以下では、毛母細胞の機能低下を招く代表的な要因について解説します。

AGA(男性型脱毛症)などホルモンの影響

薄毛の原因として最も多いのがAGA(男性型脱毛症)です。AGAでは男性ホルモン由来のジヒドロテストステロン(DHT)という物質が毛母細胞に悪影響を及ぼします。DHTはテストステロンが変換された強力なホルモンで、その活性はテストステロンの10〜30倍にも達します。このDHTが毛母細胞と毛乳頭の働きを弱め、髪を作り出す能力を低下させてしまうのです。結果として本来数年あるはずの成長期が数ヶ月程度に短縮され、髪が十分太く長く育たないまま抜け落ちてしまいます。AGAが進行すると髪は次第に細く短くなり、生え際や頭頂部を中心に地肌が透けて見えるようになります。

男性ホルモンの影響は男性だけでなく女性にも及ぶ場合があります(女性の場合はFAGA(女性男性型脱毛症)とも呼ばれます)。女性は男性ほどホルモンの作用が強くないものの、加齢やホルモンバランスの乱れにより毛母細胞の機能低下が起こると、頭頂部を中心に髪が薄くなることがあります。このようにホルモン要因、とりわけDHTは毛母細胞の大敵であり、AGA治療ではDHTの生成を抑える内服薬(フィナステリドやデュタステリドなど)の使用が有効とされています。

自己免疫疾患(円形脱毛症など)

円形脱毛症のような自己免疫疾患も毛母細胞に影響を与えます。円形脱毛症では免疫システムの誤作動により、自身の毛母細胞が異物とみなされ攻撃されてしまいます。具体的にはTリンパ球という免疫細胞が成長期の毛根部を攻撃し、毛母細胞の働きを急速に止めてしまうのです。その結果、ある日突然円形の脱毛斑(10円玉大のハゲ)ができるような急激な抜け毛が発生します。この疾患では毛母細胞そのものは残っているケースが多く、適切な治療によって免疫反応が鎮まれば再び毛母細胞が活動を再開し、毛が生えてくる可能性があります。ただし重度の場合や慢性化した場合には毛母細胞が長期間ダメージを受け、髪が十分に戻らなくなることもあります。自己免疫による脱毛症は専門的な治療が必要なため、早めに皮膚科専門医を受診することが大切です。

炎症や頭皮疾患によるダメージ

頭皮の炎症や皮膚疾患も毛母細胞に悪影響を及ぼします。たとえば脂漏性皮膚炎や毛包炎(毛嚢炎)、ひどいフケやかゆみを伴う湿疹などでは、頭皮の毛包周囲に炎症が起こります。炎症が強い場合、毛母細胞が直接ダメージを受けて正常に分裂できなくなり、毛髪の成長が妨げられることがあります。慢性的な炎症が続くと、毛母細胞の障害により髪が細く弱々しくなったり、成長が止まったりすることさえあります。さらに炎症が長引けば、毛母細胞だけでなく毛包組織全体が破壊されてしまう可能性もあります。毛包が瘢痕化(傷になって組織が硬くなること)すると、その部分から毛が生えない瘢痕性脱毛となります。一度毛母細胞が破壊され毛包自体が消失してしまうと、自然には二度と毛は生えてこないため注意が必要です。強いかゆみで掻きむしってしまうことも毛根を物理的に傷つける原因になります。頭皮に湿疹や炎症症状がある場合は、なるべく早く治療して悪化させないことが毛母細胞を守る上で重要です。

加齢や生活習慣の影響

加齢も毛母細胞の働きに大きく影響します。年齢を重ねると細胞の新陳代謝が緩やかになり、毛母細胞の分裂スピードも若い頃に比べて低下していきます。その結果、髪の一本一本が細くコシのない毛に変化したり、毛周期の成長期が短縮して抜け毛が増えたりします。多くの方が感じる髪のボリュームの衰えや髪質の変化は、毛母細胞の活力低下と密接に関係しています。

また、生活習慣も毛母細胞の健康に直結します。とくに栄養不足は髪の成長を阻害する大きな要因です。毛母細胞が活発に増殖するためには充分なタンパク質やビタミン・ミネラルが不可欠ですが、食生活が乱れてこれらが不足すると毛母細胞の活動が鈍くなってしまいます。例えば髪の主成分であるケラチン合成には良質なタンパク質が必要ですし、亜鉛は細胞分裂を助け、鉄分は血行を促進して毛根に栄養を届ける役割があります。これらの栄養が欠乏すると、毛母細胞による毛髪生成が滞り、抜け毛・薄毛が進行しやすくなります。加えて、睡眠不足や慢性的なストレスも毛母細胞の機能に影響します。睡眠中には成長ホルモンの分泌が高まり細胞の修復が行われますが、寝不足だと毛母細胞の回復が不十分になります。ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良や皮脂分泌の異常を引き起こすことで毛母細胞の働きを間接的に阻害します。実際、強い精神的ストレスが円形脱毛症の誘因となったり、過度なダイエットで一時的に髪がたくさん抜ける休止期脱毛(いわゆる激やせ薄毛)が生じたりすることが知られています。日頃の生活習慣は毛母細胞の元気を保つための基盤と言えるでしょう。

毛母細胞を活性化・維持する方法

毛母細胞の働きを取り戻し元気にするためには、原因に即したアプローチと日常生活でのケアが重要です。以下に、毛母細胞を活性化しその健康を維持するための具体的な方法を紹介します。

バランスの取れた食事

毛母細胞が健康に働くためには、髪の材料となる栄養素を十分に摂取することが基本です。特に髪の主成分であるタンパク質(アミノ酸)をしっかりと摂ること、そして細胞分裂や代謝に必要なビタミン・ミネラルをバランス良く含んだ食事を心がけましょう。亜鉛や鉄分、ビタミンB群(ビオチン、パントテン酸など)、ビタミンC・Eなどは髪の成長に欠かせない栄養素です。これらが不足しないよう、毎日の食事で肉・魚・卵・大豆製品などのタンパク源、緑黄色野菜や海藻、ナッツ類などをバランス良く摂取してください。栄養状態が改善すれば、毛乳頭から毛母細胞への栄養供給もスムーズになることが期待できます。反対に、極端なダイエットや偏食は毛母細胞の働きを著しく低下させてしまいます。髪は体の末端にある組織のため、栄養不足になるとまず髪の成長が後回しにされてしまいます。健やかな髪のためには健やかな食生活が基本と心得ましょう。

適切なヘアケアと頭皮環境の改善

毛母細胞が存在する毛包や毛根部分を健全に保つには、頭皮環境を清潔で良好な状態に維持することが大切です。具体的には、自分の頭皮の状態に合ったシャンプーを用いて過不足のない頻度で洗髪を行い、頭皮の汚れや余分な皮脂を取り除きましょう。洗髪の際は爪を立ててゴシゴシ洗うのではなく、指の腹でマッサージするように優しく洗います。洗浄後はシャンプーや石鹸成分が残らないよう十分にぬるま湯ですすぎ、清潔な状態を保ちます。皮脂の分泌が多すぎると毛穴詰まりや炎症を引き起こし、毛母細胞の働きを妨げます。逆に洗いすぎは頭皮を乾燥させバリア機能を低下させてしまいますし、その状態を改善しようと逆に皮脂の過剰な分泌を促してしまう場合があります。「汚れは落とすが落としすぎない」適切なヘアケアが、毛母細胞にとって最適な頭皮環境を作ります。

また、頭皮にトラブル(湿疹やフケ、かゆみ等)がある場合は放置せず皮膚科を受診しましょう。炎症を抑えるシャンプーや外用薬の使用で頭皮の状態を整えることも、巡り巡って毛母細胞の保護につながります。日々のヘアケアで頭皮のコンディションを良好に保つことが、毛母細胞の元気を支える土台となるのです。

ストレス管理と良質な睡眠

ストレスや睡眠不足を侮ってはいけません。前述の通り、強いストレスはホルモンバランスを乱し、血行不良や炎症を招くことで毛母細胞の働きを低下させます。また、睡眠中に分泌される成長ホルモンは毛母細胞を含む全身の細胞修復を促しますが、不眠が続くとその恩恵が得られなくなります。夜更かしや慢性的な睡眠不足がある人は、まず生活リズムを見直してみましょう。

ストレスを完全になくすことは難しいですが、上手に発散・解消する工夫が大切です。適度な運動や入浴、趣味の時間を持つ、十分な休息を取るなど、自分に合ったリラックス法を取り入れてください。必要に応じて専門家に相談したりすることも検討しましょう。精神的な負荷が軽減され自律神経が整うと、頭皮の血行や皮脂分泌も正常化し、毛母細胞の働きも改善しやすくなります。さらに、質の良い睡眠を確保するために生活習慣を整えることも重要です。毎日できるだけ同じ時間に就寝・起床し、寝る前の強い光やカフェインを避けるなど睡眠衛生に配慮しましょう。成長ホルモンのゴールデンタイムといわれる22時〜2時の間にしっかり眠れているのが理想です。十分な睡眠とストレスコントロールは、毛母細胞が本来のポテンシャルを発揮する手助けとなります。

適度な頭皮マッサージ

頭皮のマッサージは、血行を促進して毛母細胞への栄養供給を助ける手軽な方法です。入浴中やお風呂上がりなど血行が良くなっている時に、指の腹で頭皮全体を優しく揉みほぐすようにマッサージしてみましょう。頭皮を動かすように上下左右にゆっくり動かすようにマッサージすると、固くなりがちな頭皮が柔らかくなり、毛根部への血流が改善します。毛乳頭にしっかり血液が巡れば、毛母細胞も栄養を十分受け取って活性化しやすくなります。マッサージの際に強く擦りすぎると逆効果なので注意が必要です。爪を立てず指の腹で優しく行い、1回5分程度、毎日継続することをおすすめします。また、市販の頭皮マッサージブラシや美顔器具を利用するのも良いでしょう。心地よい刺激はリラクゼーション効果もあり、ストレス解消にも一役買います。「血行促進=毛母細胞の活性化」と意識しながら、無理のない範囲で続けてみてください。

育毛剤などによる毛母細胞の活性化

薄毛治療に用いられる育毛剤や内服薬の中には、直接的または間接的に毛母細胞を活性化させる作用を持つものがあります。代表的なのがAGA治療薬である外用薬のミノキシジルです。ミノキシジルは元々血管拡張薬として使われていましたが、発毛効果が認められ現在では世界的に広く使用されています。ミノキシジルが他の多くの血管拡張薬と異なるのは、「毛を作り出す毛母細胞を活性化し、薄毛を改善する作用」が期待できる点です。毛母細胞の分裂促進や毛周期の成長期延長を誘導することで、生えている髪の毛の維持や細かった髪の毛が太く長く成長することが期待できます。

また、同様にAGA治療薬である内服薬のフィナステリドやデュタステリドはデュタステリド(DHT)の産生を抑えることで間接的に毛母細胞を守ります。DHTによる毛母細胞機能低下を防ぐことで、AGAの進行を遅らせたり食い止める効果が期待できます。これらの内服薬は医師の処方が必要ですが、AGAが原因の薄毛には非常に高い有効性を示します。

その他にも、近年では成長因子注射(グロースファクター療法)や低出力レーザー療法など、毛母細胞を刺激する新たな治療法も登場しています。いずれも毛母細胞の分裂促進や毛乳頭との結びつきを強化することで発毛を促す試みです。ただし効果の程度には個人差があり、現状ではミノキシジルやフィナステリド・デュタステリドほどエビデンス(科学的根拠)が確立していないものもあります。大切なのは、自分の薄毛の原因に合った治療法を選択することです。専門の医師に相談して毛母細胞の状態や脱毛のタイプを見極めた上で、適切な薬や治療を取り入れるようにしましょう。

適切なヘアスタイリングの心がけ

意外に思われるかもしれませんが、日常のヘアスタイリングも毛母細胞に影響を与える場合があります。ヘアアイロンやドライヤーの過度な熱によるスタイリングや、スプレー・ワックスなど整髪料の長時間の付着は、毛包に負担をかけ頭皮環境を悪化させることがあります。また、牽引(けんいん)、つまり引っ張る力が常にかかるようなタイトな髪型(ポニーテール、お団子、編み込みなど)も毛根にストレスを与えます。このような習慣が続くと、毛母細胞のある毛球部が物理的負荷で弱ってしまい、牽引性脱毛症という脱毛状態を引き起こすことがあります。毛母細胞の健康を守るためには、ヘアスタイルにも適度な配慮が必要です。髪を強く引っ張らないゆったりとしたまとめ方を心がけ、帽子やヘルメットの長時間着用で蒸れた場合は早めに汗を乾かすようにしましょう。ヘアアイロンやドライヤーは髪から適度に距離を取り、高温を長時間当てないようにします。スタイリング剤も使い過ぎに注意し、夜はしっかり洗い流して頭皮を休ませてあげてください。おしゃれを楽しむことと毛母細胞をいたわることを両立させ、無理のないヘアスタイルを心掛けると良いでしょう。

毛母細胞と自毛植毛の関係

毛母細胞の働きが弱まり既存の毛髪が細くなってしまった場合でも、自毛植毛というAGA治療の選択肢で髪のボリュームを回復できる可能性があります。自毛植毛とは、側頭部や後頭部などAGAの影響を受けにくい健康な毛包をドナーとして採取し、薄毛部分に移植する外科的治療です。この際、ドナー毛包には当然ながら元気な毛母細胞と毛乳頭、周囲の皮膚組織が含まれています。移植された毛包が新しい場所で定着すると、その中の毛母細胞が再び活動を開始し、自分の髪と同じように毛を生やし続けます。自毛植毛で移植された髪は、生着後は生涯伸び続けることが期待できるのが大きな特徴です。これはドナー部位の毛母細胞が持つ「AGA耐性」や「健康な毛周期」がそのまま移植先でも維持されるためです。たとえ移植先が元々AGAで薄毛になった部分であっても、後頭部由来の毛母細胞はDHTの影響を受けにくいため、ドナー部位と同様の太さの毛を作り続けることが期待できます。その結果、移植した髪は抜けにくく長期にわたり生え変わりを繰り返してくれるのです。

もう一つ、自毛植毛において毛母細胞がポイントとなるのは植えた毛がちゃんと伸びてくるかという点です。手術後しばらくは毛周期のリセットでいったん毛が抜け落ちますが、毛母細胞が無事であれば数ヶ月後から新しい毛が生えてきます。これは植毛クリニックの技術と経験が問われる部分でもあり、毛母細胞を含む毛包をいかに傷つけずに移植できるかが成功の鍵となります。実績あるクリニックでは、毛包ユニットを丁寧に扱い毛母細胞を温存する手技が徹底されていますので、移植毛が生着した後は通常の髪と変わらない自然な仕上がりが期待できます。

自毛植毛は毛母細胞そのものを「移設」する治療と言えます。すなわち、今ある元気な毛母細胞を有効活用して薄毛部位に配置転換するわけです。これは毛母細胞が完全に死滅してしまっているようなケース(瘢痕性脱毛など)でも有効な手段となりえます。もっとも、植毛後の髪を健康に保つには、これまで述べてきたような日頃のケアや生活習慣の改善も引き続き重要です。せっかく移植した毛母細胞が再び弱ってしまわないよう、そして既存毛も極力維持できるように術後も適切なヘアケアを心掛けておきましょう。

まとめ

毛母細胞は髪の生成に不可欠な細胞であり、その働きを理解しケアすることは薄毛予防・治療の上でとても重要です。毛母細胞が元気に機能していれば髪は太く長く育ちますが、ホルモンの影響や栄養不足、ストレス、頭皮トラブルなどで機能が低下すると髪は細く弱ってしまいます。バランスの取れた食事、適切なヘアケア、十分な睡眠やストレス管理などの生活習慣の改善は、毛母細胞の健康を維持するために役立ちます。また、毛母細胞の働きが衰えて薄毛が進行した場合でも、育毛剤の活用や自毛植毛による治療などで髪を取り戻せる可能性があります。

1998年よりAGA治療・自毛植毛専門院として実績を持つ紀尾井町クリニックでは、AGA治療薬はもちろん国内でも数少ないFUT法とFUE法の両方に対応した自毛植毛を提供しています。経験豊富な医師がカウンセリングを行い、お一人おひとりの症状に合わせて最適な薄毛治療プランを提案しております。薄毛や抜け毛でお悩みの方、毛母細胞の働きが弱ってきたと感じる方は、ぜひお気軽に当院にご相談ください。

第三者サイトに掲載されている当院の評価(Caloo)

紀尾井町クリニックの自毛植毛や薄毛治療については、

医療口コミサイト「Caloo」にて、

実際に受診した方による評価・口コミが掲載されています。

監修医師プロフィール

東邦大学医学部医学科卒業後、同大学附属病院泌尿器科に入局し、以降10年以上に渡り手術加療を中心に臨床に従事。男性型脱毛症(AGA)にも関連するアンドロロジー(男性学)の臨床に関わる。2021年より紀尾井町クリニックにて、自毛植毛を中心に薬物治療を組み合わせてAGA治療を行っている。著書として『薄毛の治し方』(現代書林社)を上梓。(詳細プロフィールはこちら)

AGA治療・自毛植毛|紀尾井町クリニック東京本院 院長

日本泌尿器科学会専門医・同指導医

国際毛髪外科学会 会員

医師 中島 陽太

![【公式】紀尾井町クリニック-自毛植毛専門27年[東京・大阪]](https://nhtjapan.com/wp-content/uploads/2023/07/7a4ef5b5682312e160c5633fbcc7286a6bc28ed89c74c9ccfa1b96f7adb3cef2.jpg)