毛乳頭とは?【医師監修】

「毛乳頭(もうにゅうとう)」という言葉を耳にしたことはあっても、その意味や役割を詳しく知っている方は多くないかもしれません。毛乳頭は髪の毛の成長に深く関わる組織であり、髪の発育の司令塔とも呼べる存在です。本コラムでは、毛乳頭とは何か、その働きや毛周期(ヘアサイクル)との関係、そして毛乳頭とAGAの関係について分かりやすく解説します。さらに、毛乳頭の視点から見たAGA(男性型脱毛症)対策や自毛植毛における毛乳頭の役割、日常生活で毛乳頭を健康に保つ方法、そして医療による毛乳頭へのアプローチまで幅広く紹介します。正しい知識を身につけ、毛乳頭の重要性を理解することで、AGA治療や自毛植毛を検討する際にもきっとお役に立つはずです。

毛乳頭の特徴と役割

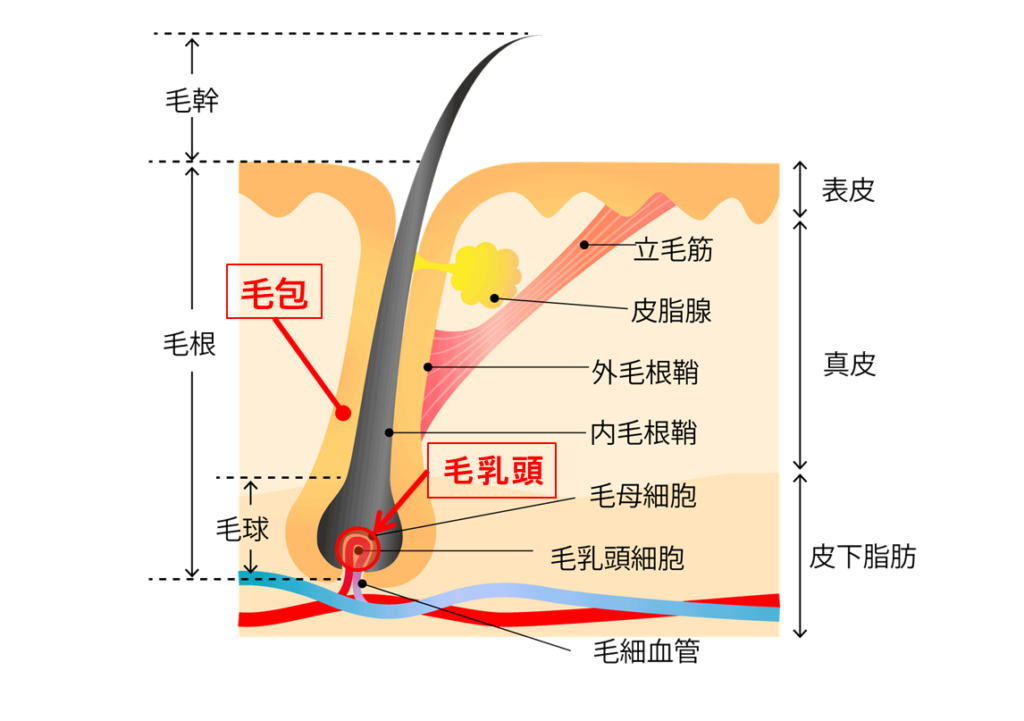

毛乳頭とは、髪の毛を作り出す工場である「毛根」の最深部(毛球の底部)に存在する小さな組織です。毛根は皮膚の中に埋まっている髪の見えない部分で、その一番下が球根状に膨らんだ「毛球」です。毛球内部には髪の元となる「毛母細胞」の集まりがあり、その下側のくぼんだ部分に毛乳頭があります。毛乳頭は乳頭状(小さな突起状)の組織で、そこには毛細血管が密集しており、血液から酸素や栄養素を受け取って毛母細胞に送り届ける役割を担っています。言わば、毛乳頭は毛母細胞の「給水栓=蛇口」のようなもので、毛乳頭から十分な栄養と酸素が供給されることで毛母細胞は活発に働き、髪の毛を伸ばしていくのです。実際、毛乳頭は髪の発生と成長の根源となる部分であり、ここが正常に機能することが健康な髪を生み出す前提条件となります。

また、毛乳頭は毛母細胞だけでなく色素細胞(メラノサイト)とも近接しており、髪に色を付けるメラニン色素の生成にも関与しています。毛乳頭が健在である限り毛は何度も生え変わります。例えばムダ毛の処理では、毛を一時的に抜いても毛乳頭が残っていれば再び毛は生えてきます。永久脱毛を実現するにはレーザー等で毛乳頭そのものを破壊する必要があるほど、毛乳頭は毛の再生に不可欠な存在なのです。以上のように、毛乳頭とは髪の毛の成長を支える土台であり、髪の「生え変わり」を司る重要パーツなのです。

毛乳頭の最大の働きは髪を育てる指令と栄養補給を行うことです。毛乳頭は前述の通り豊富な毛細血管から栄養分と酸素を受け取り、隣接する毛母細胞へとそれらを送り届けています。これはちょうど畑に水と肥料を与えるようなもので、毛乳頭から十分な栄養供給を受けた毛母細胞は活発に分裂し、強く太い髪の毛を作り出すことができます。一方で、毛乳頭は単なる栄養の受け渡し役にとどまらず、髪の成長を調節する司令塔の役割も果たしています。毛乳頭の細胞からは、毛母細胞の増殖を促したり抑えたりする様々なシグナル(成長因子やサイトカイン)が放出されており、これによって髪の毛の成長速度や太さが調整されています。例えば毛乳頭が「もっと細胞分裂せよ」という信号を出せば毛母細胞は勢いよく分裂し、髪は伸び続けます。逆に「成長停止」の指令が出れば毛母細胞は分裂を止め、髪は成長を終えます。このように、毛乳頭は毛母細胞にとって栄養面でも指令面でもなくてはならない存在であり、毛乳頭が正常に働いて初めて髪は健やかに成長するのです。加えて、毛乳頭は髪の太さやコシにも影響を与えます。毛乳頭がしっかり栄養を供給し、長い期間にわたり毛母細胞の分裂を支えられると、その毛は太くしっかりと育ちます。反対に何らかの理由で毛乳頭の機能が低下し毛母細胞への栄養供給が滞ると、髪は細く弱々しくなってしまいます。このようなケースでは「髪が細くコシがなくなった」と感じるようになるでしょう。実際、加齢や栄養不良で毛乳頭への血流が悪くなると、毛母細胞の働きが衰えて髪が十分太く育たなくなることがあります。毛乳頭の健康がそのまま髪のハリツヤに直結すると言っても過言ではありません。つまり毛乳頭は髪を育てる栄養を供給する「給水栓・蛇口」であり、「成長の司令塔」でもあるのです。

毛周期と毛乳頭の関係

髪の毛には「毛周期(ヘアサイクル)」と呼ばれる生え替わりのサイクルがあります。1本の毛髪は「成長期」→「退行期」→「休止期」を順番に経て抜け落ち、再び新しい毛が成長期に入って生えてきます。この毛周期と毛乳頭の働きには非常に深い関係があります。成長期(アナゲン期)においては、毛乳頭は毛母細胞に対し「どんどん細胞分裂せよ」という発毛シグナルを送り、栄養を与えて積極的に髪を成長させます。成長期は頭髪の場合約3〜7年と長く、健康な頭髪の85〜90%ほどがこの成長期にあります。この間、毛乳頭からの十分な支援を受けた毛母細胞は盛んに増殖を続け、毛は太く長く伸び続けます。やがて髪は退行期(カタゲン期)に入ります。退行期は成長期に比べると短く、人の場合2〜3週間程度です。この段階では毛乳頭からの成長シグナルが停止し、毛乳頭と毛母細胞の位置が徐々に離れていきます。毛乳頭の活動が止まるため毛母細胞の分裂も止まり、毛根部は縮小していきます。毛乳頭と毛母細胞が離れることで栄養供給もストップし、髪はそれ以上成長しなくなります。次に休止期(テロゲン期)に入ると、毛乳頭は毛母細胞から完全に離れて小さく萎縮し、しばらく「お休み状態」になります。休止期の毛根では新たな毛が作られないため、髪はやがて自然に抜け落ちます。休止期は数ヶ月(一般に2〜4ヶ月)続いた後、再び毛乳頭が活性化して次の成長期が始まります。このとき毛乳頭は新たな毛母細胞に「発毛開始」のシグナルを送り、古い毛が抜け落ちた毛穴から新しい髪の毛が生えてくるのです。

以上のように、毛乳頭は毛周期の各段階で重要な役割を果たしています。成長期には毛乳頭が積極的に髪を育て、退行期には毛乳頭の働きが止まり、休止期には毛乳頭自体が縮んで休眠する―これを周期的に繰り返すことで毛髪は生え変わりを続けています。裏を返せば、毛乳頭の機能に異常があるとヘアサイクルが乱れてしまい、髪の成長に支障をきたします。例えばストレスや栄養不足で毛乳頭への血流が悪化すると、本来成長期にあるべき毛が早めに退行期・休止期へ移行してしまうことがあります。その結果、十分に育たないまま抜ける髪が増え、全体として毛量が減って薄毛が進行してしまいます(=休止期脱毛)。健康な髪を保つためには、毛乳頭が毛周期に沿って正しく働き続けることが不可欠なのです。

毛乳頭とAGAの関係

では、毛乳頭とAGAの関係について詳しく見てみましょう。AGA(男性型脱毛症)は思春期以降の男性によくみられる進行性の薄毛症状で、その主な原因は男性ホルモンの一種「ジヒドロテストステロン(DHT)」の作用だと考えられています。DHTはテストステロンが5α還元酵素(5αリダクターゼ)という酵素によって変換されたもので、毛乳頭細胞に存在するアンドロゲン受容体(男性ホルモン受容体|AR受容体)と結合すると一連の脱毛シグナルを引き起こします。具体的には、DHTが毛乳頭の受容体と結合することでTGF-βやDKK1といった物質の産生が増加し、これらが毛母細胞の働きを抑制して髪の成長を妨げます。その結果、ヘアサイクルの成長期が短縮されて髪が十分太く育たないまま抜け落ちたり、毛がどんどん細く短くなっていく「ミニチュア化(軟毛化)」現象が起こります。AGAが進行すると、やがて産毛のように細い毛すらも抜けてしまい、毛包自体が萎縮・消失していく場合もあります。これは毛乳頭が長期にわたりDHTの影響を受けて機能不全に陥り、正常な発毛指令を出せなくなるためと考えられます。

また、AGAでは頭髪の部位によって毛乳頭がDHTの影響を受けやすい所と受けにくい所があることも重要なポイントです。一般にAGAで薄毛になりやすいのは前頭部(額の生え際〜M字部)や頭頂部ですが、これらの部位の毛乳頭細胞には5α還元酵素(特にⅡ型)や男性ホルモン受容体の存在量が多いことが知られています。一方、側頭部〜後頭部(いわゆる頭の後ろ側)の毛乳頭細胞には5α還元酵素や男性ホルモン受容体が少なく、DHTに対する感受性が低い傾向があります。つまり、同じ人でも毛乳頭の男性ホルモン感受性が部位によって異なるため、AGAにおいて前頭部や頭頂部の毛乳頭は萎縮しやすく抜け毛が進行しやすいのに対し、後頭部の毛乳頭はDHTの影響を受けにくく抜け毛になりにくいのです。この部位差はAGA特有の「M字ハゲ」や「つむじハゲ」といったパターンを生み出す要因であり、AGA治療や植毛計画を立てる上でも重要な考慮点になります。さらに、AGAでは毛乳頭がミニチュア化していく過程で毛細血管も減少・細小化し、毛乳頭への血流が悪くなることも報告されています。毛乳頭への血流低下は毛母細胞への栄養供給不足を招き、DHTの作用と相まって髪の成長力を一層低下させます。この悪循環を放置すると、最終的には毛乳頭が完全に萎縮・消失して「毛が生えない状態」になります(いわゆる「毛根が死んだ状態」になります)。消失した毛乳頭が再生することはありません。なので、そうなる前に適切な治療で毛乳頭の働きを守り、ヘアサイクルの乱れを正してあげることがAGA対策では肝心です。

毛乳頭の健康を守るには

毛乳頭の働きを最大限に発揮させ、髪を健やかに保つためには日頃の生活習慣も大切です。毛乳頭の健康を守るポイントをいくつか挙げてみましょう。

バランスの良い食事

毛乳頭を通じて毛母細胞に届けられる栄養素が不足しないよう、日頃から栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。特に髪の主成分であるケラチン合成には良質なたんぱく質が欠かせません。また、ビタミンB群(細胞の代謝を助けます)や亜鉛・鉄分(タンパク質合成や細胞分裂に必要)も重要です。野菜や果物、肉・魚・大豆製品などをバランス良く摂取し、毛乳頭に届く栄養が偏らないようにしましょう。

頭皮の血行促進

毛乳頭へ栄養を運ぶのは血液ですから、頭皮の血行を良くすることは毛乳頭の働きを助けます。適度な有酸素運動やストレッチを習慣にして全身の血流を高めれば、頭皮の毛細血管にも十分な血液が巡りやすくなります。反対に運動不足で血流が滞ると、毛乳頭への栄養供給が不足してしまう可能性があります。ジョギングやウォーキングなど無理のない運動を継続してみましょう。またお風呂上がりに頭皮マッサージを行うのも効果的です。指の腹で頭皮全体を優しく揉みほぐすことで血行が促進され、毛乳頭への栄養供給を助けます(※強くこすり過ぎないよう注意)。

十分な睡眠

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、毛乳頭や毛母細胞の修復・活性化が促されます。特に夜22時〜深夜2時頃は成長ホルモン分泌が活発になるゴールデンタイムとされ、この時間にしっかり熟睡していると髪の成長に好影響です。慢性的な睡眠不足は細胞の新陳代謝を乱し、毛乳頭の働きにも悪影響を与えかねません。毎日できるだけ質の良い睡眠を確保するようにしましょう。

ストレスの軽減

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血管を収縮させて血行不良を招きます。その結果、毛乳頭への栄養供給が滞って髪が細く弱る原因になります。実際、強い精神的ショックや極度のストレスで一時的に脱毛が増える「休止期脱毛(いわゆる円形脱毛症など)」が起こることもあり、ストレスと髪の関係は無視できません。ストレスを完全になくすことは難しいですが、自分なりのリフレッシュ法(趣味の時間、軽い運動、深呼吸・瞑想など)で発散・緩和するなどストレスと上手に付き合っていく工夫をしましょう。

頭皮環境を整える

毛乳頭が健やかに働くには、頭皮の清潔さや皮脂バランスも間接的に重要です。皮脂や汚れで毛穴が詰まった状態では毛乳頭への血流や栄養供給に影響する可能性があります。適切な頻度でシャンプーを行い、頭皮を清潔に保ちましょう(洗いすぎも乾燥を招くので注意)。また紫外線や寒冷刺激なども頭皮の血管収縮を招くため、強い日差しの日は帽子を被る、冬場は頭部を冷やしすぎないといった対策も有用です。髪や頭皮に負担をかけないヘアケア製品を選ぶことも大切です。例えば刺激の強い整髪料の長期使用は避け、必要な場合は使用後によく洗い流すようにしましょう。

以上のような生活習慣の改善により、毛乳頭への血流と栄養を十分に確保し、その機能を健全に保つことが期待できます。髪の毛は身体の一部ですから、規則正しい生活・食習慣で全身の健康を維持することが美しい髪への近道でもあります。

毛乳頭への医学的アプローチ

毛乳頭の働きを改善したりAGAによるダメージから守るため、様々な医学的アプローチが存在します。ここでは代表的な方法を紹介します。

内服薬(フィナステリド・デュタステリドなど)

AGA治療薬として処方されるフィナステリドやデュタステリドは、5α還元酵素を阻害して体内でのDHT産生を抑制させる薬です。DHTが減ることで毛乳頭における有害な脱毛シグナル(TGF-βなど)の発生が抑えられ、ヘアサイクルの乱れが是正されます。つまり内服薬は毛乳頭をDHTの悪影響から守り、再び長い成長期を確保することで抜け毛を食い止め、細くなった毛の軟毛化を改善していくことが期待できます。効果が出るまで数ヶ月単位の継続が必要ですが、AGA治療の基本として多くの方に用いられている方法です。

外用薬(ミノキシジルなど)

ミノキシジルは市販の発毛剤に含まれる代表的な外用薬成分で、毛乳頭への血流を増やして発毛を促進する事が期待できます。具体的には血管拡張作用によって頭皮の毛細血管を拡げ、毛乳頭へ酸素や栄養を届けやすくする効果があります。その結果、休止期の毛包が成長期へ移行しやすくなり、新たな発毛が見られることがあります。ミノキシジル外用薬は日本皮膚科学会のAGA治療ガイドラインでも推奨度A(男性の場合)とされており、臨床的にも有効性が確認されています。特に頭頂部の薄毛に一定の効果が報告されています。なお、外用薬も内服薬同様には継続使用が必要で、効果実感までは少なくとも半年以上は見ておきましょう。刺激感など副作用が出た場合は医師に相談しましょう。

自毛植毛手術

自毛植毛も、毛乳頭への直接アプローチと言えます。後頭部や側頭部の由来のAGAの影響を受けにくい毛包(毛乳頭を含む毛包単位)を移植することで、そこから再び太い毛を生えさせる方法だからです。植毛は手術を要しますが効果は半永久的な効果が期待でき、AGAがかなり進行した方でも自分の髪を取り戻せる可能性があります。ただしドナーとなる毛髪の本数には限りがあるため、医師と十分相談して計画を立てる必要があります。植毛後も既存毛はAGAの影響は受けるため、併せて薬物療法を併用すると既存毛の維持に繋がります。

成長因子療法(グロースファクター療法)

HARG療法やPRP療法等と呼ばれており、専用の薬剤に含まれる各種成長因子を毛根周辺に届けて毛乳頭細胞などを活性化し、髪の成長を促す事を目指す方法です。具体的な成長因子にはIGF-1(インスリン様成長因子)やFGF(線維芽細胞増殖因子)、VEGF(血管内皮成長因子)などが含まれ、これらが毛乳頭細胞に作用して発毛を後押しするとされています。成長因子療法は国内外で研究が進んでおり、従来の薬物治療では十分な発毛実感が得られないケースで補助的に行われることがあります。ただし、発毛効果には個人差があり公的なガイドライン上はまだエビデンスが十分ではないと評価されている面もありますので、補助的な手段として医師と相談の上で検討すると良いでしょう。

低出力レーザー療法(LLLT)

頭皮に弱いレーザー光やLED光を照射することで毛乳頭細胞や毛母細胞を刺激し、発毛を促す事が期待できるとされています。レーザーの光エネルギーが細胞内のミトコンドリアに作用しATP産生を促すことで細胞活性化・血行促進を図る原理です。家庭用のレーザー帽子・レーザーコームなども市販されており、一部で効果があったとの報告もあります。ただ科学的根拠はまだ限定的であり、劇的な効果を期待しすぎず補助的手段として用いるのが良いでしょう。

このように、毛乳頭にアプローチするAGA治療は多岐にわたります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法を専門医とともに選ぶことが大切です。「最近髪が細く弱くなってきた」「抜け毛が増えて地肌が透けてきた」と感じたら、早めに専門クリニックで相談し、毛乳頭のケアも視野に入れた適切な対策を講じるようにしましょう。

毛乳頭と自毛植毛

自毛植毛は、後頭部などからAGAに耐性のある自分の毛髪を採取して、薄毛が気になる部分に毛根ごと移植する外科的な治療法です。では毛乳頭は植毛でどのような役割を果たすのでしょうか?実は自毛植毛のカギを握るのが毛乳頭です。移植に用いる毛髪は毛根組織を含む形で採取しますが、この中に毛乳頭もしっかり含まれています。逆に言えば毛乳頭ごと毛根を移植しなければ、新しい場所で髪は生えてこないのです(毛乳頭が無いただの毛幹を移植しても定着せず脱落してしまいます)。では移植された毛乳頭はその後どうなるのでしょうか。

植毛後、移植された毛包は一旦毛(もとの毛)が抜け落ちますが、毛乳頭は頭皮内に残っています。移植直後の毛乳頭は休止期状態になりますが、数ヶ月かけて新しい血管網と接続し、再び活動を開始します。これはちょうど植木の苗を移し替えた後、根が新しい土壌に張るまで少し時間がかかるのと似ています。やがて毛乳頭が十分に血流から栄養を得られるようになると、新しい毛母細胞を活性化して成長期がスタートし、移植毛から新生毛が生えてきます。移植からおよそ4〜6ヶ月で発毛が見られ始め、1年ほどかけて太く成長していきます。移植された毛乳頭は元々後頭部由来でDHTの影響を受けにくいため、移植先の頭頂部や前頭部でもAGAの原因物質であるDHTによる攻撃を受けにくく、抜けにくい毛を維持できるのです。この性質こそが自毛植毛の最大の利点であり、AGAで失われた部位にも「抜けにくい毛」を生やすことができる理由です。 もちろん、その植毛の利点を最大限に教授するためには、先にも言った「毛乳頭ごと毛根を採取して移植する」技術と経験を持った医療チーム(医師・看護師)の存在が重要となります。さらに、移植していない既存の髪についてはフィナステリドやデュタステリドといったAGA治療薬でAGAの進行を極力抑えることで、移植毛との相乗効果で全体の髪量維持を図ります。要するに、自毛植毛において毛乳頭は「移植による場所替え」で新天地でもその機能を発揮し、元の場所と同じように髪を生やし続けてくれる重要な存在なのです。

まとめ

本コラムでは毛乳頭とは何か、その働きからAGAとの関係、自毛植毛や日常ケアに至るまで幅広く解説してきました。毛乳頭は髪の成長に欠かせない重要な組織であり、AGAによる薄毛の進行にも深く関与します。毛乳頭の機能低下を防ぎ正しく働かせるためには、生活習慣の見直しや適切なヘアケアが何より重要です。バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理、そして頭皮の血行を促す習慣を心がけることで、毛乳頭が持つ本来の力を引き出し、細くなりかけた髪をしっかり支えることが期待できます。

1998年よりAGA治療・自毛植毛専門院として実績を持つ紀尾井町クリニックでは、経験豊富な医師がカウンセリングを行い、個人の状態に合わせて最適な薄毛治療プランを提案しております。薄毛や抜け毛でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。専門の医師が健康な髪を取り戻すお手伝いをいたします。

第三者サイトに掲載されている当院の評価(Caloo)

紀尾井町クリニックの自毛植毛や薄毛治療については、

医療口コミサイト「Caloo」にて、

実際に受診した方による評価・口コミが掲載されています。

監修医師プロフィール

東邦大学医学部医学科卒業後、同大学附属病院泌尿器科に入局し、以降10年以上に渡り手術加療を中心に臨床に従事。男性型脱毛症(AGA)にも関連するアンドロロジー(男性学)の臨床に関わる。2021年より紀尾井町クリニックにて、自毛植毛を中心に薬物治療を組み合わせてAGA治療を行っている。著書として『薄毛の治し方』(現代書林社)を上梓。(詳細プロフィールはこちら)

AGA治療・自毛植毛|紀尾井町クリニック東京本院 院長

日本泌尿器科学会専門医・同指導医

国際毛髪外科学会 会員

医師 中島 陽太

![【公式】紀尾井町クリニック-自毛植毛専門27年[東京・大阪]](https://nhtjapan.com/wp-content/uploads/2023/07/7a4ef5b5682312e160c5633fbcc7286a6bc28ed89c74c9ccfa1b96f7adb3cef2.jpg)