髪の毛(毛髪)とは?【医師監修】

「髪の毛(毛髪)」は、私たちの外見的な印象を大きく左右する重要なパーツであると同時に、体の一部として機能的な役割も担っています。たとえば、紫外線や外部からの衝撃、温度変化から頭部を守ったり、汗を吸収して皮膚を清潔に保つなど、私たちが日常的に意識していない場面でも髪の毛は静かに働いています。一方で、薄毛や抜け毛などの髪の毛のトラブルに悩む方も多く、「そもそも髪の毛とは何か?」「どのように生え、成長し、抜けるのか?」といった疑問を持たれることもあるでしょう。本コラムでは、髪の毛の基本構造や生理的なメカニズムを医学的な観点からわかりやすく紹介しながら、健康的な髪の毛を維持するためのポイントにも触れていきます。「髪の毛」という身近でありながら奥の深いテーマについて、改めて知識を深めていただける内容となっていますので、ぜひ最後までご一読ください。

- 1. 髪の毛とは

- 2. 髪の毛の構造

- 2.1. 毛幹(もうかん)~皮膚表面に出ている部分

- 2.1.1. キューティクル(表皮層)

- 2.1.2. コルテックス(皮質層)

- 2.1.3. メデュラ(髄質層)

- 2.2. 毛根(もうこん)~皮膚の中に埋もれている部分

- 2.2.1. 毛包(もうほう)

- 2.2.2. 毛球(もうきゅう)

- 2.2.3. 毛乳頭(もうにゅうとう)

- 2.2.4. 毛母細胞(もうぼさいぼう)

- 2.2.5. 皮脂腺

- 2.2.6. 立毛筋(りつもうきん)

- 3. 髪の成長の仕組み

- 3.1. 毛周期の3つの段階

- 3.1.1. 成長期(アナゲン期)

- 3.1.2. 退行期(カタゲン期)

- 3.1.3. 休止期(テロゲン期)

- 4. 毛周期に影響を与える要因

- 4.1. 内的要因

- 4.2. 外的要因

- 4.3. 毛周期の異常

- 4.3.1. AGA(男性型脱毛症)

- 4.3.2. 休止期脱毛症

- 4.3.3. 円形脱毛症

- 4.3.4. びまん性脱毛症

- 5. 薄毛や脱毛への対応

- 5.1. 薄毛の主な原因

- 5.1.1. AGA(男性型脱毛症)

- 5.1.2. FPHL(女性型脱毛症|FAGA)

- 5.2. 予防と対策

- 5.2.1. 生活習慣の改善

- 5.2.2. 頭皮ケア

- 5.2.3. 医薬品と治療

- 5.2.4. その他の注意点

- 5.3. 治療における注意点

- 6. 髪の毛と体全体の健康

- 6.1. 栄養と髪の健康

- 6.2. 体の状態が髪に与える影響

- 6.3. 髪の毛を健康にする生活習慣

- 7. 髪の毛に関するFAQ

- 7.1. 髪の毛は1日にどれくらい抜けるのが普通ですか?

- 7.2. なんで薄毛(はげ・脱毛症)になるのですか?

- 7.3. 喫煙は髪の毛の健康に影響を与えますか?

- 7.4. 髪の毛は月にどの程度伸びるのですか?

- 7.5. 髪型で薄毛になることはありますか?

- 8. まとめ

髪の毛とは

髪の毛(毛髪)とは、頭皮に付属する体毛の一種で、本来の役割としては衝撃や紫外線から頭部を守るものです。その構造は主に「毛幹」と「毛根」に分かれています。毛幹は皮膚表面から露出する部分で、キューティクル、コルテックス、メデュラという3層で構成され、髪の強度や弾力、光沢を担います。一方、毛根は皮膚内に埋まっており、毛包、毛乳頭、毛母細胞が髪の成長を支えています。

髪の毛は「毛周期(ヘアサイクル)」というサイクルを通じて成長し、これには成長期(3〜7年)、退行期(2〜3週間)、休止期(3〜4ヶ月)の3段階があります。栄養、生活習慣、紫外線や化学処理などが髪の成長や状態に大きく影響します。また、頭皮の健康や皮脂腺の働きも髪の健康を守る上で重要です。

髪は単なる見た目だけでなく、体を保護し健康を示す役割も持つため、適切なケアが不可欠です。それでは、次から詳しく其々をみていきましょう。

髪の毛の構造

髪の毛は大きく「毛幹(皮膚より上)」と「毛根(皮膚より下)」の2つに分かれています。それぞれが独自の役割を果たし、髪の機能を支えています。髪の毛は人間の身体の中でも特に目に見える特徴的な部分であり、その構造は非常に複雑かつ機能的です。ここでは、髪の毛を構成する主要な部分について、さらに紹介していきます。

毛幹(もうかん)~皮膚表面に出ている部分

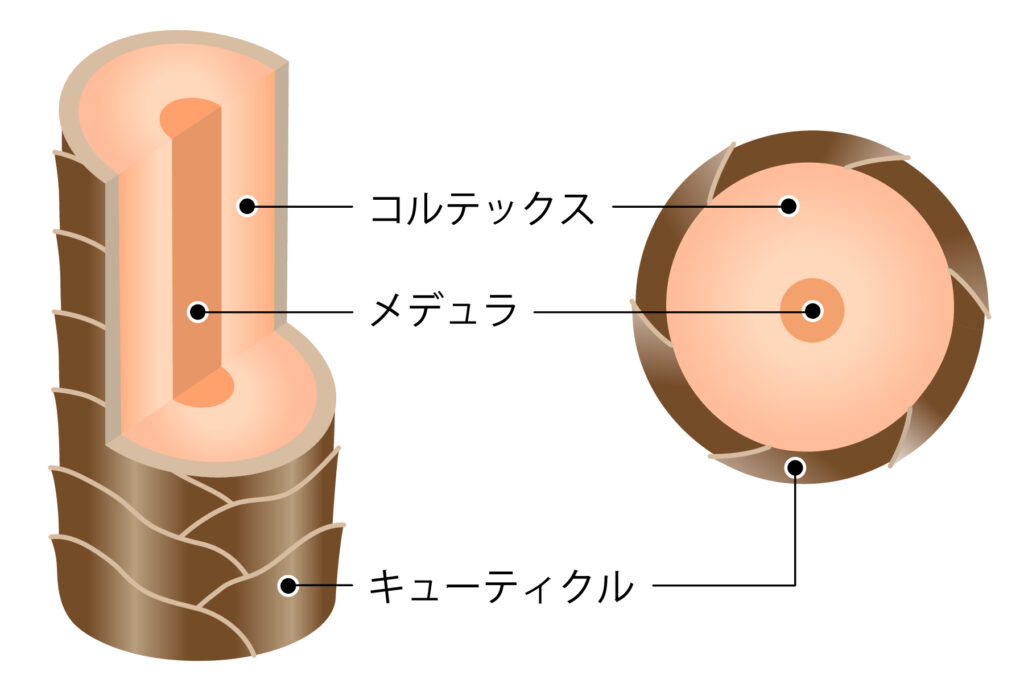

毛幹は皮膚から露出している部分で、髪の外見や強度に直接影響を与える重要な部分です。主に以下の3層で構成されています。

キューティクル(表皮層)

キューティクルは、髪の最も外側を覆う保護層であり、髪の健康を左右する重要な役割を担っています。鱗片状のケラチン細胞が魚の鱗のように重なり、通常5〜10層で構成されています。この層は紫外線や熱、化学物質などの外部ダメージから髪内部を守ると同時に、水分を保持する働きを持っています。しかし、過度のブラッシングやヘアカラー、ドライヤーの熱などによってキューティクルが剥がれると、髪の乾燥が進み、切れ毛や枝毛の原因になります。そのため、キューティクルを健康に保つことが、美しい髪を維持するために不可欠です。

コルテックス(皮質層)

コルテックスは、毛幹の中で最も大きな割合を占める層であり、髪全体の約80〜90%を構成しています。この層は、髪の弾力性や強度、さらには色を決定する重要な役割を持っています。繊維状のケラチンタンパク質が束になり、しっかりと絡み合うことで髪の構造を支え、しなやかさや耐久性を生み出します。また、コルテックスにはメラニン色素が含まれており、その量や種類によって髪の色が決まります。ユーメラニンが多いと黒色や茶色になり、フェオメラニンが多いと赤色や黄色の髪になります。しかし、紫外線やパーマ、カラーリングなどの化学処理がこの層に影響を及ぼすと、メラニン色素が分解され、髪色が変化したり、髪の質感が損なわれたりすることがあります。そのため、コルテックスを健康に保つことが、美しく強い髪を維持するために不可欠です。

メデュラ(髄質層)

メデュラ(髄質層)は、毛幹の最も内側に位置する層であり、髪の中心部分を形成しています。しかし、すべての髪に存在するわけではなく、特に細い髪や軟毛では髄質層が欠けていることが多いとされています。この層の機能についてはまだ完全には解明されていませんが、髪の質感や太さに関与している可能性があると考えられています。一般的に、髄質層が存在する髪は太く、しっかりとした質感を持つ傾向がありますが、髪の強度や健康状態との直接的な関係については明確な結論が出ていません。

毛根(もうこん)~皮膚の中に埋もれている部分

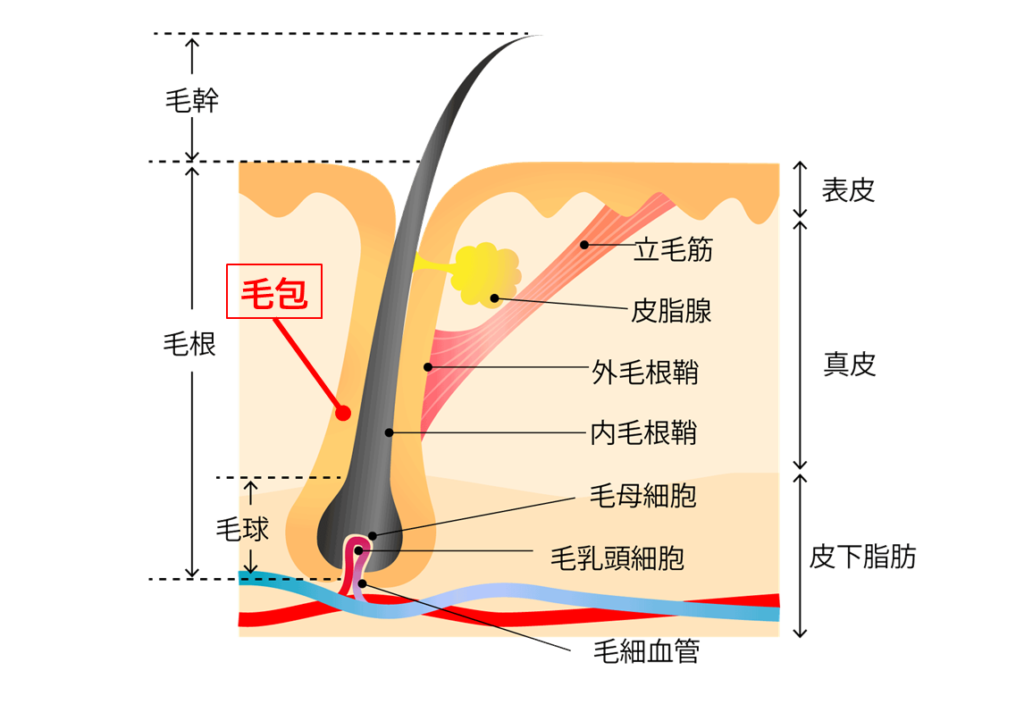

毛根は毛幹の土台部分であり、髪の成長を支える重要な構造が含まれています。主な部位は以下の通りです。

毛包(もうほう)

毛包は、髪を生み出し成長させる器官であり、皮膚の奥深くに存在する構造です。毛包の内部には、髪の成長に関わるさまざまな細胞や組織が含まれています。毛球部には毛母細胞が存在し、細胞分裂を繰り返すことで髪が成長していきます。また、毛乳頭は豊富な毛細血管を持ち、栄養や酸素を供給することで髪の発育を支えています。毛包の周囲には立毛筋があり、寒さや感情の変化によって毛を立たせる働きをします。さらに、皮脂腺が毛包とつながっており、皮脂を分泌することで髪や頭皮を保湿し、外部刺激から保護します。毛包はヘアサイクルと密接に関わっており、成長期、退行期、休止期を繰り返しながら髪の生え変わりをコントロールしています。

毛球(もうきゅう)

毛球は、毛根の最下部に位置する球状に膨らんだ部分で、髪の成長に重要な役割を果たします。ここには、細胞分裂を繰り返すことで新しい毛髪を生成する毛母細胞や、毛球の中心には毛細血管を通じて栄養や酸素を供給し、毛母細胞の活性を促す毛乳頭などがあります。毛球の周囲にはメラノサイトが分布しており、メラニン色素を供給することで髪の色を決定しています。

毛乳頭(もうにゅうとう)

毛乳頭は、毛包の最下部に位置し、髪の成長を司る重要な組織です。豊富な毛細血管を含み、毛母細胞に酸素や栄養を供給することで、髪の成長を促します。また、成長因子を分泌し、毛母細胞の分裂や増殖をコントロールする役割も担っています。毛乳頭の働きが低下すると、髪の成長が遅くなり、抜け毛や薄毛の原因となることがあります。

毛母細胞(もうぼさいぼう)

毛母細胞は、毛包の毛球部に存在し、髪の成長を担う重要な細胞です。毛乳頭から供給される栄養や成長因子の影響を受けながら活発に分裂を繰り返し、新しい髪のもとを作ります。この過程で、隣接するメラノサイトからメラニン色素が供給され、髪の色が決まります。メラノサイトは毛母細胞にメラニンを受け渡すことで髪を黒や茶色に着色し、メラノサイトの働きが低下すると白髪の原因となります。

皮脂腺

皮脂腺は毛包に付属する分泌腺で、皮脂を生成し、毛穴を通じて頭皮や髪の表面に分泌します。皮脂は髪や頭皮を保護し、乾燥を防ぐ役割を果たします。また、皮膚のバリア機能を高め、外部の細菌や刺激から守る働きもあります。しかし、皮脂の分泌量が過剰になると毛穴が詰まり、頭皮トラブルや抜け毛の原因となることがあります。逆に皮脂が不足すると、髪が乾燥しやすくなります。

立毛筋(りつもうきん)

立毛筋は、毛包に付属する小さな平滑筋で、自律神経の働きによって収縮します。寒さを感じたり、驚いたりしたときに立毛筋が収縮することで毛が立ち、いわゆる「鳥肌」が生じます。この反応は、動物では体温を保持するために役立ちますが、人間ではその機能はほとんど失われています。また、立毛筋の収縮は皮脂腺を刺激し、皮脂の分泌を促進する役割もあります。血流とも関係があり、立毛筋が適度に働くことで毛包周囲の血行が促進され、髪の成長をサポートすることが期待されます。

髪の成長の仕組み

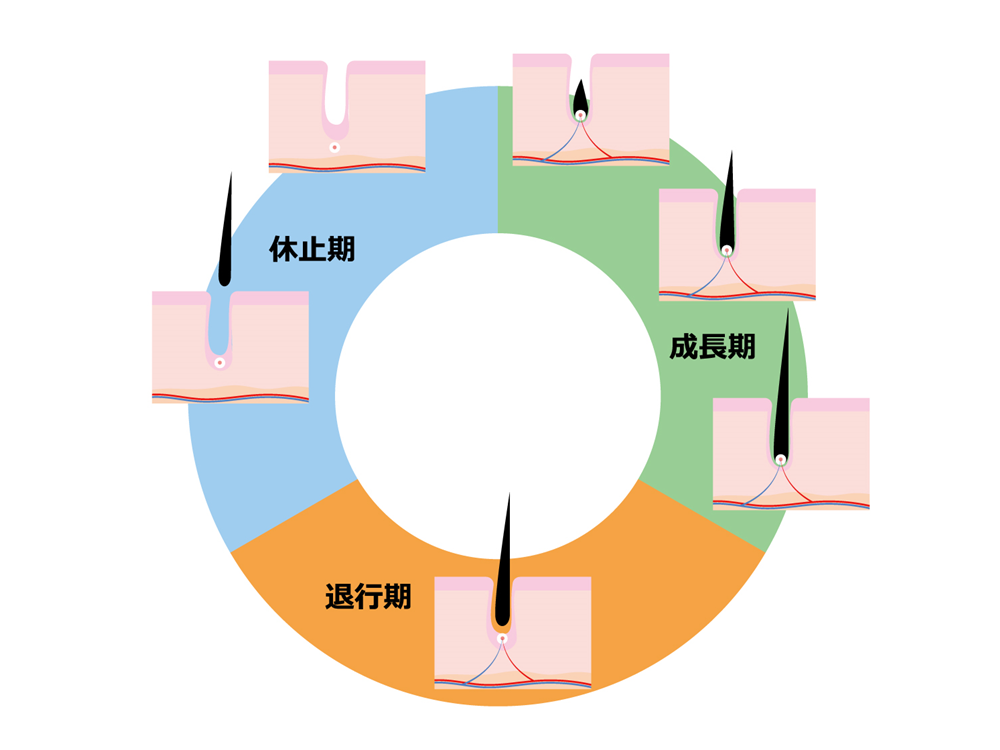

髪の成長は「毛周期(ヘアサイクル)」と呼ばれる自然なサイクルを繰り返すことで進行します。このサイクルは、3つの主要な段階(成長期、退行期、休止期)に分かれており、それぞれの段階で異なるプロセスが髪の生成と脱落をコントロールしています。毛周期を理解し、健康的な生活習慣と適切なケアを行うことで、髪の成長を最大限にサポートすることが可能です。髪の成長に問題を感じた場合は、早期に専門の医師に相談することが重要です。

毛周期の3つの段階

成長期(アナゲン期)

成長期は髪の成長が最も活発な段階で、全毛髪の約85〜90%がこの状態にあります。

- 期間

約3〜7年ほど続きますが、遺伝や年齢、健康状態により変動します。 - メカニズム

- 毛母細胞が毛乳頭からの栄養を受け取りながら活発に分裂します。この分裂が髪の伸びを支えています。

- メラノサイト(色素細胞)が活発にメラニン色素を生成し、髪の色が決定されます。

- 一般的に1日約0.3〜0.4mm(1ヶ月に約1cm)のペースで髪が伸びます。

- 特徴

- 成長期の髪は、最も長く太く成長するポテンシャルを持ちます。

- 頭髪だけでなく、眉毛や体毛にも成長期はありますが、その期間は頭髪に比べて非常に短い(数ヶ月程度)です。

退行期(カタゲン期)

退行期は髪が成長を停止し、毛包が縮小する準備段階です。全毛髪の約1〜2%がこの状態にあります。

- 期間

約2〜3週間ほど続きますが、遺伝や年齢、健康状態により変動します。 - メカニズム

- 毛母細胞の分裂が停止し、毛乳頭との接続が切れます。

- 毛包が徐々に縮小して、クラブヘアと呼ばれる硬いケラチンの塊を形成します。

- 特徴

この段階では、髪はまだ頭皮に留まっていますが、抜ける準備が進行しています。

休止期(テロゲン期)

休止期は新しい髪が成長し始めるまでの準備期間で、全毛髪の約10〜15%がこの状態にあります。

- 期間

約3〜4ヶ月ほど続きますが、遺伝や年齢、健康状態によって異なります。 - メカニズム

- 毛根が休止状態に入り、新しい毛が成長を始める準備を行います。

- 古い髪が抜け落ち、新しい髪が成長期に入ることで毛周期がリセットされます。

- 特徴

自然に1日に50〜100本の髪が抜け落ちるのは、この段階によるものです。

毛周期に影響を与える要因

毛周期は生物学的要因や外的要因に影響されやすいものです。毛周期に影響を与える主な要因を簡単にご紹介します。

内的要因

- 遺伝

毛周期の長さや髪の密度、太さなどは遺伝的に決まる部分が大きいです。 - ホルモン

- 男性ホルモン(ジヒドロテストステロン|DHT)は頭頂部や額の毛周期を短縮し、薄毛の原因となります(AGA|男性型脱毛症)。

- 女性ホルモン(エストロゲン)は逆に毛周期を延長し、髪を維持します。

- 健康状態

栄養不足やストレス、病気などは毛周期に悪影響を与えることがあります。

外的要因

- 紫外線

キューティクルを破壊し、毛根にダメージを与えます。 - 化学処理

ヘアカラーやパーマは髪と毛包を傷つける可能性があります。 - ライフスタイル

不規則な睡眠や過度のストレスは、ホルモンバランスを乱し、髪の成長を妨げます。

毛周期の異常

毛周期に異常が生じると、脱毛症や薄毛の原因となります。以下は一般的な毛周期の異常例です。

AGA(男性型脱毛症)

AGAは主に遺伝やホルモンの影響により進行する脱毛症で、頭頂部や生え際から始まり、特徴的な薄毛のパターンを形成します。主因は、テストステロンが5α還元酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換され、これが毛包を縮小させることです。DHTの作用により成長期が短縮し、髪が細く短くなる「産毛化」が進行し、次第に毛が生えなくなります。AGAは男性に多く見られますが、女性にも類似症状(FAGA)が現れることがあります。症状の進行は年齢や体質により個人差があります。進行性の疾患となるため、早期の診断と対応が重要とされます。

休止期脱毛症

休止期脱毛症は、髪の成長期から休止期への移行が急激に進むことで、大量の髪が短期間で抜ける状態です。主な原因はストレス、病気、栄養不足、ホルモン変化(特に出産後)などであり、頭髪全体に影響が及びます。この脱毛は一時的なもので、原因が解消されれば通常の毛周期に戻り、数ヶ月から一年ほどで自然に回復することが多いです。シャンプーやブラッシング時に大量の抜け毛が見られることが特徴で、医療機関での適切な対応が推奨されます。

円形脱毛症

円形脱毛症は自己免疫疾患の一種で、免疫系が毛包を誤って攻撃することにより発症します。これにより、頭皮やその他の部位に突然円形や楕円形の脱毛斑が現れるのが特徴です。発症の原因としてはストレスや感染症、遺伝的要因などが挙げられますが、はっきりしない場合もあります。軽症例では自然回復することも多い一方、全頭型や汎発型へ進行するケースでは治療が困難になることがあります。症状の進行や再発を防ぐためには、早期診断と適切な治療が重要です。

びまん性脱毛症

びまん性脱毛症は、髪全体が均一に薄くなる脱毛症で、特に女性に多く見られます。原因としては、更年期に伴うホルモンバランスの乱れ、甲状腺機能の異常、栄養不足、慢性的なストレスが挙げられます。成長期の毛髪が早期に休止期へ移行し、休止期の髪が増加することで発症します。頭皮全体が影響を受けるため、特定の部位ではなく全体的に髪のボリュームが減少しますが、適切な治療や栄養改善によって回復する可能性があります。

薄毛や脱毛への対応

薄毛や脱毛は、人によっては深刻な悩みとなる場合があります。その原因は遺伝、ホルモンバランス、生活習慣、頭皮の状態、健康状態の変化など多岐にわたり、適切な対応策を講じることで進行を遅らせたり改善を期待することができます。以下に、薄毛の主な原因であるAGA(男性型脱毛症)、FPHL(女性型脱毛症)の対応方法について紹介していきます。

薄毛の主な原因

AGA(男性型脱毛症)

AGA(男性型脱毛症)は、主に男性に見られる進行性の脱毛症で、主に遺伝やホルモンの影響によって発症します。原因としては、テストステロンが5α還元酵素(5αリダクターゼ)という酵素の作用でジヒドロテストステロン(DHT)に変換されることが挙げられる。このDHTが毛乳頭細胞にあるアンドロゲン受容体と結合すると、毛母細胞の成長が抑制され、ヘアサイクルの成長期が短縮し、太く育つ前に抜けてしまい細く弱い毛が増えていくようになります。AGAの進行パターンには、大きく2つあり、前頭部の生え際が後退するタイプ(M字型、U字型)と頭頂部の髪が薄くなるタイプ(O字型)があります。さらにその2つが同時に進行する場合もあります。初期段階では、髪のコシやハリがなくなる、髪が細くなってくる、抜け毛が増えるといった症状が見られ、進行すると地肌が目立つようになり、最終的には全く髪が生えなくなります。個人差はありますが発症後は徐々に進行するため、早めの対策が重要です。

FPHL(女性型脱毛症|FAGA)

FPHL(女性型脱毛症。FAGAとも言います)は、女性に見られる進行性の脱毛症であり、加齢やホルモンバランスの変化、遺伝的要因などが主な原因とされています。特に、閉経によるエストロゲンの減少が影響し、ヘアサイクルの成長期が短縮されることで、髪が細くなり、ボリュームが減少します。AGA(男性型脱毛症)とは異なり、女性の場合は生え際が後退するのではなく、頭頂部や分け目を中心に全体的に髪が薄くなるのが特徴です。進行パターンとしては、初期段階では髪のコシやボリュームの低下が見られ、次第に抜け毛が増加し、地肌が目立つようになっていきます。生活習慣の乱れやストレス、栄養不足も症状を悪化させる要因となるため、早めの対策が重要となります。適切なケアを行うことで進行を抑えることが可能であり、専門的な治療を受けることで改善が期待できます。

予防と対策

生活習慣の改善

- バランスの良い食事

薄毛の予防には、毛髪の成長を促す栄養素をバランスよく摂取することが重要です。特に、タンパク質は髪の主成分であるケラチンの材料となるため、肉・魚・大豆製品などを適量摂ることが推奨されます。ビタミンB群は細胞の代謝を助け、毛母細胞の働きを活性化させるため、レバーや卵、乳製品などを意識して摂取するとよいでしょう。亜鉛も髪の成長に不可欠なミネラルで、不足すると抜け毛の原因になるため、牡蠣やナッツ類から補うと効果的です。さらに、血流を促進するビタミンEを含むアボカドやナッツ類、鉄分を豊富に含むほうれん草や赤身肉も薄毛対策に役立ちます。補助的にサプリメントを活用しても良いでしょう。 - 十分な睡眠

成長ホルモンは睡眠中、特に夜間(22時~2時)に分泌されるため、規則正しい睡眠を心掛けましょう。 - ストレス管理

適度な運動や趣味でストレスを軽減し、ホルモンバランスを整えることが重要です。

頭皮ケア

頭皮の健康を保つことで、髪の成長環境を整えられます。

- 頭皮マッサージ

血行を促進し、毛根への栄養供給をサポートします。 - 保湿

乾燥を防ぐため、保湿成分を含む製品を使用しましょう。

医薬品と治療

- ミノキシジル外用薬

男女ともに使用される育毛剤で、頭皮の血流を改善し、毛根を刺激します。 - フィナステリド、デュタステリド

男性型脱毛症(AGA)の進行を遅らせる内服薬です(女性には推奨されません)。 - 自毛植毛

特に薬が効きにくい部位には自毛植毛が効果的で、AGAの進行が著しい場合の選択肢となります。

その他の注意点

- 髪型

ポニーテールや編み込みのように髪を強く引っ張るスタイルは「牽引性脱毛症」を引き起こすため避けましょう。 - 過度の洗髪

頭皮を傷つける可能性があるため、優しく洗い流すことを心掛けます。

治療における注意点

治療には個人差があり、すべての方法が全員に効果的とは限りません。また、様々な治療の選択肢があり、専門の医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。極力いくつかの医療機関に相談をして、治療法のメリット・デメリット、副作用やリスク、注意点などを疑問や不明な点がなくなるまで医師に直接説明してもらい、ご自身に合う医療機関を見つけるようにしましょう。なお、治療と併せて生活習慣の見直しを行うことで、より高い効果が期待できます。

髪の毛と体全体の健康

髪の毛は身体の状態を反映する「健康のバロメーター」とも言えます。髪の毛の状態は、体全体の健康と深い関係があります。髪は体内の栄養バランスや生活習慣の影響を受けやすく、その健康状態は体の内側を映し出す「鏡」とも言えます。

栄養と髪の健康

- たんぱく質とケラチン

髪の主成分であるケラチンはたんぱく質から生成されます。不足すると髪が細くなり、切れ毛や抜け毛が増加することがあります。 - ビタミンとミネラル

ビタミンA、B群(特にビオチン)、C、E、亜鉛、鉄は髪の健康を支える重要な栄養素です。これらは髪の成長を促進し、頭皮の健康を保ちます。亜鉛は特に、髪の再生を助ける酵素の正常な働きをサポートします。

体の状態が髪に与える影響

- 成長ホルモンの役割

成長ホルモンは、睡眠中(特に22時~2時の間)に分泌され、髪の成長サイクルを正常に保ちます。不規則な睡眠や慢性的な睡眠不足は、髪の成長を阻害します。 - 頭皮の健康

頭皮の血流や保湿は髪の成長環境に大きく影響します。乾燥した頭皮はフケや炎症を引き起こし、毛根に栄養が届きにくくなります。また、血行不良は毛根への栄養供給を妨げ、髪を弱くします。 - ストレスの影響

慢性的なストレスはホルモンバランスを崩し、髪の成長を抑制します。また、血管を収縮させて頭皮への血流を減少させるため、髪の脱毛や細毛化の原因となります。

髪の毛を健康にする生活習慣

- バランスの良い食事

脂肪分の多い魚(サーモンなど)、緑黄色野菜(ほうれん草、トマトなど)、卵、ナッツ類(アーモンドなど)は髪に良い影響を与えます。 - 規則正しい生活

適度な運動や睡眠、ストレス管理は髪と体全体の健康に寄与します。 - 適切な頭皮ケア

マッサージや保湿、紫外線対策を行い、健康的な頭皮環境を保つことが重要です。

髪の健康は、栄養、生活習慣、ストレス管理、そして頭皮のケアが揃って初めて維持できるものです。髪の健康を保つことは体全体の健康にも繋がっていきます。

髪の毛に関するFAQ

髪の毛は1日にどれくらい抜けるのが普通ですか?

髪の毛は正常な状態でも1日50〜100本程度自然に抜けるのが通常です。これは毛周期という成長サイクルによる自然現象です。ただし、抜け毛の本数が明らかに増えた場合は、AGAの始まりの可能性があり、早期に専門の医療機関を受診することをおすすめします。

なんで薄毛(はげ・脱毛症)になるのですか?

薄毛には様々な種類があり、その要因も多様ですが中でも主要な要因としてAGA(男性型脱毛症)があります。ジヒドロテストステロン(以下DHT)という男性ホルモンがアンドロゲン受容体と結合する事により、髪の毛の周期(毛周期)を早めてしまい、太く成長しきる前に抜けてまた産毛に生え変わるというサイクルへと変えてしまいます。これを繰り返していく事によって、髪の毛は細く短くなっていき、地肌が見えやすくなっていき、最終的には髪の毛が生えてこなくなります。詳細は「AGA(男性型脱毛症)とは?原因と予防、対策・治療法を紹介【医師監修】」を参照下さい。

喫煙は髪の毛の健康に影響を与えますか?

喫煙は髪の健康に悪影響を及ぼします。タバコのニコチンは血管を収縮させ頭皮の血流を悪化させるため、毛根への栄養供給が不足し、抜け毛や髪のハリ・コシの低下を招きます。また、タールや一酸化炭素などの有害物質は活性酸素を増加させ、毛母細胞やメラノサイトを酸化・老化させます。その結果、薄毛の進行や白髪の増加リスクが高まります。髪を健やかに保つためには禁煙はひとつの有効な対策となります。

髪の毛は月にどの程度伸びるのですか?

髪の毛は一般的に 1か月に約1cm前後伸びるといわれています。1日あたりでは0.3〜0.4mm程度の成長速度です。ただし、成長速度は個人差があり、年齢、性別、季節、体調、生活習慣、ホルモンバランス、状態、部位など様々な要因によって変動します。たとえば、AGAを発症した部位は発症していない部位に比べて伸びるのが遅い傾向があります。健康な髪の成長を維持するには、十分な睡眠・栄養バランスの取れた食事・頭皮環境のケアが重要です。

髪型で薄毛になることはありますか?

髪型によっては薄毛の原因になる場合があります。特に注意が必要なのは、ポニーテールやお団子、きつい三つ編みなど、髪を強く引っ張るスタイルです。これらは長時間続けることで毛根に負担をかけ、牽引性脱毛症を引き起こす可能性があります。また、頻繁にヘアエクステや編み込みを行う場合も同様のリスクがあります。薄毛を防ぐためには、髪や頭皮に過度なテンションをかけないゆるめのスタイルを意識し、時々髪を下ろして頭皮を休ませることが大切です。

まとめ

髪の毛は単なる装飾ではなく、体の健康や生活習慣を映し出す重要な部分です。健やかな髪を保つためには、栄養バランスの取れた食事や頭皮ケアが不可欠です。また、薄毛や脱毛が気になる場合は、AGA治療薬や自毛植毛のような医療的な選択肢を検討するのも良いでしょう。

1998年よりAGA治療・自毛植毛専門院としての実績を持つ紀尾井町クリニックでは、フィナステリドやデュタステリド、ミノキシジルといったAGA治療薬は勿論、国内でも数少ない植毛技術を持つ(FUT法とFUE法の両方に対応可能)AGA治療専門のクリニックです。経験豊富な医師が個別にお悩みをじっくりとお伺いさせて頂き、一緒にAGA・薄毛治療プランを考えております。AGA・薄毛でお悩みの方、植毛を検討されていらっしゃる方はお気軽にご相談下さい。

監修医師プロフィール

東邦大学医学部医学科卒業後、同大学附属病院泌尿器科に入局し、以降10年以上に渡り手術加療を中心に臨床に従事。男性型脱毛症(AGA)にも関連するアンドロロジー(男性学)の臨床に関わる。2021年より紀尾井町クリニックにて、自毛植毛を中心に薬物治療を組み合わせてAGA治療を行っている。著書として『薄毛の治し方』(現代書林社)を上梓。(詳細プロフィールはこちら)

AGA治療・自毛植毛|紀尾井町クリニック

日本泌尿器科学会専門医・同指導医

国際毛髪外科学会 会員

医師 中島 陽太

![【公式】紀尾井町クリニック-自毛植毛専門27年[東京・大阪]](https://nhtjapan.com/wp-content/uploads/2023/07/7a4ef5b5682312e160c5633fbcc7286a6bc28ed89c74c9ccfa1b96f7adb3cef2.jpg)